Атмосферный фронт — Википедия

Высоко-слоистые облака. Нередко наблюдаются в зонах атмосферных фронтов

Высоко-слоистые облака. Нередко наблюдаются в зонах атмосферных фронтовАтмосфе́рный фронт (от. др.-греч. ατμός — пар, σφαῖρα — шар и лат. frontis — лоб, передняя сторона), фронты тропосферные — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

Атмосферный фронт возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.

Различают:

Основными атмосферными фронтами являются:

Если бы воздушные массы были неподвижны, поверхность атмосферного фронта была бы горизонтальной, с холодным воздухом внизу и тёплым над ним, но поскольку обе массы движутся, она располагается наклонно к земной поверхности. При этом в среднем угол наклона составляет около 1° к поверхности Земли. Теплый фронт наклонен в ту же сторону, в которую движется, а холодный — в противоположную. Наклон фронта в идеальной модели может быть выражен через формулу Маргулиса.

Зона атмосферного фронта очень узка по сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому для целей теоретического исследования её приближённо рассматривают как поверхность раздела двух воздушных масс разной температуры и называемой фронтальной поверхностью. По этой причине на синоптических картах фронты изображают в виде линии (линия фронта). В пересечении с земной поверхностью зона фронта имеет ширину порядка десятков километров, горизонтальные же размеры самих воздушных масс — порядка тысяч километров.

При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в зоне между ними образуется тангенциальный разрыв, то есть:

- Увеличиваются горизонтальные градиенты температуры воздуха, влажности.

- Поле давления имеет ложбину или «скрытую ложбину».

- Касательная к линии разрыва скорость ветра имеет скачок.

Наоборот, при удалении воздушных масс друг от друга градиенты метеорологических величин и скорости ветра уменьшаются. Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит сближение воздушных масс с различными характеристиками, называются фронтальными зонами.

В горизонтальном направлении протяжённость фронтов, как и воздушных масс, имеет тысячи километров, по вертикали — около 5 км, ширина фронтальной зоны у поверхности Земли — порядка сотни километров, на высотах — несколько сотен километров. Фронтальные зоны характеризуются значительными изменениями температуры воздуха и влажности, направлений ветра вдоль горизонтальной поверхности, как на уровне Земли, так и выше.

Сечение фронтальной поверхностью поверхности Земли называется атмосферным фронтом и наносится на приземную синоптическую карту. На карты барической топографии наносятся высотные фронтальные зоны (ВФЗ) — сечения фронтальной поверхностью изобарических поверхностей.

«Фронтальная поверхность» — зона перехода, разделяющая воздушные массы с различными свойствами. В том числе, с различной плотностью воздуха. Непрерывность давления накладывает определённые условия на пространственную ориентацию фронтальной поверхности. При отсутствии движения любой разрыв в поле плотностей (или зона быстрого перехода из одной воздушной массы в другую) должен быть горизонтальным. При наличии движения поверхность перехода становится наклонной, при этом более плотный воздух (холодный) образует клин под менее плотным (тёплым), а тёплый воздух совершает восходящее скольжение вдоль этого клина.

Толщина фронтальной поверхности по вертикали очень мала — несколько сотен метров, это гораздо меньше, чем ширина воздушных масс, которые она разделяет. В пределах тропосферы одна воздушная масса перекрывает другую. Ширина зоны фронта на картах погоды составляет несколько десятков километров, но при анализе синоптических карт фронт проводят в виде одной линии. Лишь на вертикальных разрезах атмосферы крупного масштаба удается выявить верхнюю и нижнюю границы переходного слоя.

На фронтах большое развитие получают восходящие движения воздуха, поэтому вблизи фронтов имеются благоприятные условия для образования облаков и выпадения осадков. Их появлению способствует, во-первых, сходимость ветра к линии фронта в приземном слое (отрицательная дивергенция горизонтальной компоненты ветра). Кроме того, в системе фронтов происходит подъём тёплого воздуха (восходящее скольжение) по клину холодного воздуха. Восходящие движения воздуха возникают и вследствие разности скоростей зафронтального и предфронтального воздуха, то есть когда зафронтальный воздух движется быстрее, чем предфронтальный. Подъём воздуха происходит на тех участках фронта, где наблюдается нестационарность движения. Восходящим движениям на ранней стадии развития циклона способствует также динамическое падение давления. При подъёме воздуха происходит его адиабатическое охлаждение, формирование облачности и осадков.

Хорошо выраженный фронт имеет высоту несколько километров, чаще всего — 3—5 км. С основными фронтами связаны продолжительные и обильные осадки; в системе вторичных фронтов процессы облакообразования выражены слабее, осадки кратковременны и не всегда достигают Земли. Также существуют внутримассовые осадки, не связанные с фронтами.

В приземном слое вследствие сходимости воздушных потоков к оси барических ложбин здесь создаются наибольшие контрасты температуры воздуха — поэтому фронты у Земли располагаются именно вдоль осей барических ложбин. Фронты не могут располагаться вдоль осей барических гребней, где имеет место расходимость воздушных потоков, а могут лишь пересекать ось гребня под большим углом.

С высотой контрасты температур на оси барической ложбины уменьшаются — ось ложбины смещается в сторону более низких температур воздуха и стремится совместиться с осью термической ложбины, где контрасты температуры минимальны. Так с высотой фронт постепенно отходит от оси барической ложбины на её периферию, туда, где создаются наибольшие контрасты.

Подстилающая поверхность оказывает значительное влияние на перемещение и свойства фронтов. В пределах нижних сотен метров влияние трения приводит к деформации профиля фронта. Неравномерность трения, связанная с различием в характере подстилающей поверхности, также приводит к деформации профиля фронта, особенно в условиях сложного рельефа. Орографические препятствия могут влиять на перемещение фронтов и вызывать как деформации самих фронтов, так и изменения связанных с ними эффектов, или создавать новые эффекты. Переваливание фронтов через горные препятствия отражается на процессах облако- и осадкообразования. Воздух вообще стремится обтекать препятствия в горизонтальном направлении, так как при этом происходит наименьшая затрата энергии. В том случае, если воздух стратифицирован неустойчиво, он частично перетекает через хребет, особенно в центральной его части. Это перетекание в десятки раз менее интенсивно, чем боковое обтекание. Кроме того, оно имеет резко турбулентный характер, благодаря сильному трению в условиях горного рельефа.

Фронт, пересекающий горный хребет, частично разрушается, линия фронта приобретает «извилистый» характер. Даже низкие препятствия частично будут обтекаться горизонтально, а при устойчивой стратификации и высоких препятствиях единственно возможное перетекание — горизонтальное. При приближении холодного фронта к хребту происходит восходящее движение тёплого воздуха, который оказывается «зажатым» между клином холодного воздуха и хребтом, усиливаются процессы облако- и осадкообразования перед фронтом. Ветер перед фронтом также усиливается, так как сближаются линии тока в тёплом воздухе, между холодным фронтом и хребтом.

- Пальмен Э., Ньютон Ч., Циркуляционные системы атмосферы, пер. с англ., Л., 1973.

- Петерсен С., Анализ и прогнозы погоды, пер. с англ., Л., 1961.

ru.wikipedia.org

Атмосферный фронт — это… Что такое Атмосферный фронт?

Высоко-слоистые облака. Нередко наблюдаются в зонах атмосферных фронтовАтмосфе́рный фронт (от. др.-греч. ατμός — пар, σφαῖρα — шар и лат. frontis — лоб, передняя сторона), фронты тропосферные — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

Атмосферный фронт возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.

Различают:

Основными атмосферными фронтами являются:

Если бы воздушные массы были неподвижны, поверхность атмосферного фронта была бы горизонтальной, с холодным воздухом внизу и тёплым над ним, но поскольку обе массы движутся, она располагается наклонно к земной поверхности. При этом в среднем угол наклона составляет около 1° к поверхности Земли. Холодный фронт наклонен в ту же сторону, в которую движется, а теплый — в противоположную. Наклон фронта в идеальной модели может быть выражен через формулу Маргулиса.

Зона атмосферного фронта очень узка по сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому для целей теоретического исследования её приближённо рассматривают как поверхность раздела двух воздушных масс разной температуры и называемой фронтальной поверхностью. По этой причине на синоптических картах фронты изображают в виде линии (линия фронта). В пересечении с земной поверхностью зона фронты имеет ширину порядка десятков километров, горизонтальные же размеры самих воздушных масс — порядка тысяч километров.

При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в зоне между ними образуется Тангенциальный разрыв, то есть 1) Увеличиваются горизонтальные градиенты температуры воздуха, влажности. 2) Поле давления имеет ложбину или «скрытую ложбину». 3) Касательная к линии разрыва скорость ветра имеет скачек. Наоборот, при удалении воздушных масс друг от друга градиенты метеорологических величин и скорости ветра уменьшаются. Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит сближение воздушных масс с различными характеристиками, называются фронтальными зонами.

В горизонтальном направлении протяжённость фронтов, как и воздушных масс, имеет тысячи километров, по вертикали — около 5 км, ширина фронтальной зоны у поверхности Земли — порядка сотни километров, на высотах — несколько сотен километров. Фронтальные зоны характеризуются значительными изменениями температуры воздуха и влажности, направлений ветра вдоль горизонтальной поверхности, как на уровне Земли, так и выше.

Сечение фронтальной поверхностью поверхности Земли называется атмосферным фронтом и наносится на приземную синоптическую карту. На карты барической топографии наносятся высотные фронтальные зоны (ВФЗ) — сечения фронтальной поверхностью изобарических поверхностей.

«Фронтальная поверхность» — это поверхность или зона перехода, разделяющая воздушные массы с различными свойствами, в том числе, различной плотностью воздуха. Непрерывность давления накладывает определённые условия на пространственную ориентацию фронтальной поверхности. При отсутствии движения любой разрыв в поле плотностей (или зона быстрого перехода из одной воздушной массы в другую) должен быть горизонтальным. При наличии движения поверхность перехода становится наклонной, при этом более плотный воздух (холодный) образует клин под менее плотным (тёплым), а тёплый воздух совершает восходящее скольжение вдоль этого клина.

Толщина фронтальной поверхности по вертикали очень мала — несколько сотен метров, это гораздо меньше, чем ширина воздушных масс, которые она разделяет. В пределах тропосферы одна воздушная масса перекрывает другую. Ширина зоны фронта на картах погоды составляет несколько десятков километров, но при анализе синоптических карт фронт проводят в виде одной линии. Лишь на вертикальных разрезах атмосферы крупного масштаба удается выявить верхнюю и нижнюю границы переходного слоя.

На фронтах большое развитие получают восходящие движения воздуха, поэтому вблизи фронтов имеются благоприятные условия для образования облаков и выпадения осадков. Их появлению способствует, во-первых, сходимость ветра к линии фронта в приземном слое (отрицательная дивергенция горизонтальной компоненты ветра). Кроме того, в системе фронтов происходит подъём тёплого воздуха (восходящее скольжение) по клину холодного воздуха. Восходящие движения воздуха возникают и вследствие разности скоростей зафронтального и предфронтального воздуха, то есть когда зафронтальный воздух движется быстрее, чем предфронтальный. Подъём воздуха происходит на тех участках фронта, где наблюдается нестационарность движения. Восходящим движениям на ранней стадии развития циклона способствует также динамическое падение давления. При подъёме воздуха происходит его адиабатическое охлаждение, формирование облачности и осадков.

Хорошо выраженный фронт имеет высоту несколько километров, чаще всего — 3-5 км. С основными фронтами связаны продолжительные и обильные осадки; в системе вторичных фронтов процессы облакообразования выражены слабее, осадки кратковременны и не всегда достигают Земли. Так же существуют внутримассовые осадки, не связанные с фронтами.

В приземном слое вследствие сходимости воздушных потоков к оси барических ложбин здесь создаются наибольшие контрасты температуры воздуха — поэтому фронты у Земли располагаются именно вдоль осей барических ложбин. Фронты не могут располагаться вдоль осей барических гребней, где имеет место расходимость воздушных потоков, а могут лишь пересекать ось гребня под большим углом.

С высотой контрасты температур на оси барической ложбины уменьшаются — ось ложбины смещается в сторону более низких температур воздуха и стремится совместиться с осью термической ложбины, где контрасты температуры минимальны. Так с высотой фронт постепенно отходит от оси барической ложбины на её периферию, туда, где создаются наибольшие контрасты.

Подстилающая поверхность оказывает значительное влияние на перемещение и свойства фронтов. В пределах нижних сотен метров влияние трения приводит к деформации профиля фронта. Неравномерность трения, связанная с различием в характере подстилающей поверхности, также приводит к деформации профиля фронта, особенно в условиях сложного рельефа. Орографические препятствия могут влиять на перемещение фронтов и вызывать как деформации самих фронтов, так и изменения связанных с ними эффектов, или создавать новые эффекты. Переваливание фронтов через горные препятствия отражается на процессах облако- и осадкообразования. Воздух вообще стремится обтекать препятствия в горизонтальном направлении, так как при этом происходит наименьшая затрата энергии. В том случае, если воздух стратифицирован неустойчиво, он частично перетекает через хребет, особенно в центральной его части. Это перетекание в десятки раз менее интенсивно, чем боковое обтекание. Кроме того, оно имеет резко турбулентный характер, благодаря сильному трению в условиях горного рельефа.

Фронт, пересекающий горный хребет, частично разрушается, линия фронта приобретает «извилистый» характер. Даже низкие препятствия частично будут обтекаться горизонтально, а при устойчивой стратификации и высоких препятствиях единственно возможное перетекание — горизонтальное. При приближении холодного фронта к хребту происходит восходящее движение тёплого воздуха, который оказывается «зажатым» между клином холодного воздуха и хребтом, усиливаются процессы облако- и осадкообразования перед фронтом. Ветер перед фронтом также усиливается, так как сближаются линии тока в тёплом воздухе, между холодным фронтом и хребтом.

См. также

Ссылки

dic.academic.ru

Атмосферный фронт — это… Что такое Атмосферный фронт?

- Атмосферный фронт

- Атмосферный фронт

-

— переходная зона между воздушными массами, частями нижнего слоя атмосферы Земли (тропосферы), горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков и океанов. (Каждая воздушная масса обладает определенной однородностью свойств и перемещается как целое в одном из течений общей атмосферной циркуляции.) Атмосферное давление перед А. ф. обычно понижается, а за А. ф. растёт.

Хорошо выраженные А. ф. расположены в области низкого давления (циклона).

Различают арктические А. ф., которые разделяют массы арктического воздуха и воздуха умеренных широт, и полярные А. ф., разделяющие воздушные массы умеренных и тропических широт. Основные А. ф. разделяют воздушные массы, различающиеся по своим свойствам, имеют большую горизонтальную протяжённость (до нескольких тысяч км), прослеживаются на несколько км по вертикали (обычно по всей высоте тропосферы). Вторичные А. ф. — низкие, вертикальная протяжённость их 1—1,5 км, горизонтальная — несколько сотен км. В некоторых случаях возникают верхние А. ф., образующиеся на некоторой высоте в тропосфере и не проявляющиеся у земной поверхности. Основные А. ф. различаются в зависимости от направления перемещения. Тёплый А. ф. движется в сторону холодного воздуха. Ширина зоны обложных осадков перед тёплым А. ф. составляет 300—400 км. В ней образуются разорванно-слоистые и разорванно-дождевые облака. Нередки предфронтальные туманы, связанные с насыщением воздуха испаряющимися осадками. Холодный А. ф. движется в сторону тёплого воздуха, вытесняя тёплую воздушную массу. При этом образуются кучево-дождевые облака со шквалами и ливнями. Наиболее типичными являются быстро движущиеся холодные А. ф. Основной их особенностью является зона кучево-дождевой облачности с ливневыми осадками перед А. ф. За холодным А. ф. наступает прояснение или отмечаются вторичные холодные фронты. А. ф. окклюзии формируется путём смыкания холодного и тёплого фронтов циклона. Облачность и осадки фронта окклюзии являются результатом объединения соответствующих систем тёплого и холодного А. ф. С А. ф. связаны обширные и мощные облачные системы, осадки, грозы и другие сложные для авиации атмосферные условия. Местоположение А. ф., границы облачности, характеристики погоды указываются в авиационных прогностических картах погоды, а также на вертикальных разрезах атмосферы.

Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Главный редактор Г.П. Свищев. 1994.

.

- Атмосферные явления

- Ач

Смотреть что такое «Атмосферный фронт» в других словарях:

атмосферный фронт — Поверхность раздела между двумя воздушными массами с разными физическими свойствами … Словарь по географии

Атмосферный фронт — У этого термина существуют и другие значения, см. Фронт (значения). Высоко слоистые облака. Нередко наблюдаются в зонах ат … Википедия

атмосферный фронт — Рис. 1. Схема тёплого фронта в вертикальном разрезе. атмосферный фронт переходная зона между воздушными массами, частями нижнего слоя атмосферы Земли (тропосферы), горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков и… … Энциклопедия «Авиация»

атмосферный фронт — Рис. 1. Схема тёплого фронта в вертикальном разрезе. атмосферный фронт переходная зона между воздушными массами, частями нижнего слоя атмосферы Земли (тропосферы), горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков и… … Энциклопедия «Авиация»

Фронт окклюзии — Фронт окклюзии атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяжённой зоны облаков и осадков. Нередко фронт окклюзии… … Википедия

ФРОНТ — (фр. front = лат. frons, tis передняя часть). 1) военный войсковой строй. 2) фасад здания. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФРОНТ выстроенное в длинную линию войско, если смотреть на него спереди.… … Словарь иностранных слов русского языка

фронт атмосферный — переходная зона (ширина несколько десятков километров) между воздушными массами с разными физическими свойствами. Различают арктический фронт (между арктическим и среднеширотным воздухом), полярный (между среднеширотным и тропическим воздухом) и… … Энциклопедический словарь

Фронт (воен.) — Фронт (фр. front, лат. frons лоб, передняя сторона) Содержание 1 Военное дело 2 Природоведение 3 Физика … Википедия

Фронт (значения) — Фронт (фр. front, лат. frons лоб, передняя сторона) Содержание 1 Военное дело 2 Природоведение 3 Физика … Википедия

фронт восходящего скольжения — Атмосферный фронт с восходящим скольжением теплого воздуха над фронтальной поверхностью. Syn.: анафронт … Словарь по географии

dic.academic.ru

Фронт атмосферный — это… Что такое Фронт атмосферный?

Атмосфе́рный фронт (от. др.-греч. ατμός — пар, σφαῖρα — шар и лат. frontis — лоб, передняя сторона), фронты тропосферные — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

Атмосферный фронт возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.

Различают

Основными атмосферными фронтами являются:

Если бы воздушные массы были неподвижны, поверхность атмосферного фронта была бы горизонтальной, с холодным воздухом внизу и тёплым над ним, но поскольку обе массы движутся, она располагается наклонно к земной поверхности, причём холодный воздух лежит в виде очень пологого клина под тёплым.

Зона атмосферного фронта очень узка по сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому для целей теоретического исследования её приближённо рассматривают как поверхность раздела двух воздушных масс разной температуры и называемой фронтальной поверхностью. По этой причине на синоптических картах фронты изображают в виде линии (линия фронта). В пересечении с земной поверхностью зона фронты имеет ширину порядка десятков километров, горизонтальные же размеры самих воздушных масс — порядка тысяч километров.

При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в зоне между ними увеличиваются горизонтальные градиенты температуры воздуха, влажности, давления, возрастает скорость ветра. Наоборот, при удалении воздушных масс друг от друга градиенты метеорологических величин и скорости ветра уменьшаются. Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит сближение воздушных масс с различными характеристиками, называются фронтальными зонами.

В горизонтальном направлении протяжённость фронтов, как и воздушных масс, имеет тысячи километров, по вертикали — около 5 км, ширина фронтальной зоны у поверхности Земли — порядка сотни километров, на высотах — несколько сотен километров. Фронтальные зоны характеризуются значительными изменениями температуры воздуха и влажности, направлений ветра вдоль горизонтальной поверхности, как на уровне Земли, так и выше.

Проекция фронтальной поверхности на приземную синоптическую карту называется атмосферным фронтом, на карты барической топографии — высотной фронтальной зоной (ВФЗ).

«Фронтальная поверхность» — это поверхность или зона перехода, разделяющая воздушные массы с различными свойствами, в том числе, различной плотностью воздуха. Непрерывность давления накладывает определённые условия на пространственную ориентацию фронтальной поверхности. При отсутствии движения любой разрыв в поле плотностей (или зона быстрого перехода из одной воздушной массы в другую) должен быть горизонтальным. При наличии движения поверхность перехода становится наклонной, при этом более плотный воздух (холодный) образует клин под менее плотным (тёплым), а тёплый воздух совершает восходящее скольжение вдоль этого клина.

Толщина фронтальной поверхности по вертикали очень мала — несколько сотен метров, это гораздо меньше, чем ширина воздушных масс, которые она разделяет. В пределах тропосферы одна воздушная масса перекрывает другую. Ширина зоны фронта на картах погоды составляет несколько десятков километров, но при анализе синоптических карт фронт проводят в виде одной линии. Лишь на вертикальных разрезах атмосферы крупного масштаба удается выявить верхнюю и нижнюю границы переходного слоя.

На фронтах большое развитие получают восходящие движения воздуха, поэтому вблизи фронтов имеются благоприятные условия для образования облаков и выпадения осадков. Их появлению способствует, во-первых, сходимость ветра к линии фронта в приземном слое. Кроме того, в системе фронтов происходит подъём тёплого воздуха (восходящее скольжение) по клину холодного воздуха. Восходящие движения воздуха возникают и вследствие разности скоростей зафронтального и предфронтального воздуха, т.е. когда зафронтальный воздух движется быстрее, чем предфронтальный. Подъём воздуха происходит на тех участках фронта, где наблюдается нестационарность движения. Восходящим движениям на ранней стадии развития циклона способствует также динамическое падение давления. При подъёме воздуха происходит его адиабатическое охлаждение, формирование облачности и осадков.

Хорошо выраженный фронт имеет высоту несколько километров, чаще всего — 3-5 км. С основными фронтами связаны продолжительные и обильные осадки; в системе вторичных фронтов процессы облакообразования выражены слабее, осадки кратковременны и не всегда достигают Земли.

В приземном слое вследствие сходимости воздушных потоков к оси барических ложбин здесь создаются наибольшие контрасты температуры воздуха — поэтому фронты у Земли располагаются именно вдоль осей барических ложбин. Фронты не могут располагаться вдоль осей барических гребней, где имеет место расходимость воздушных потоков, а могут лишь пересекать ось гребня под большим углом.

С высотой контрасты температур на оси барической ложбины уменьшаются — ось ложбины смещается в сторону более низких температур воздуха и стремится совместиться с осью термической ложбины, где контрасты температуры минимальны. Так с высотой фронт постепенно отходит от оси барической ложбины на её периферию, туда, где создаются наибольшие контрасты.

Подстилающая поверхность оказывает значительное влияние на перемещение и свойства фронтов. В пределах нижних сотен метров влияние трения приводит к деформации профиля фронта. Неравномерность трения, связанная с различием в характере подстилающей поверхности, также приводит к деформации профиля фронта, особенно в условиях сложного рельефа. Орографические препятствия могут влиять на перемещение фронтов и вызывать как деформации самих фронтов, так и изменения связанных с ними эффектов, или создавать новые эффекты. Переваливание фронтов через горные препятствия отражается на процессах облако- и осадкообразования. Воздух вообще стремится обтекать препятствия в горизонтальном направлении, так как при этом происходит наименьшая затрата энергии. В том случае, если воздух стратифицирован неустойчиво, он частично перетекает через хребет, особенно в центральной его части. Это перетекание в десятки раз менее интенсивно, чем боковое обтекание. Кроме того, оно имеет резко турбулентный характер, благодаря сильному трению в условиях горного рельефа.

Фронт, пересекающий горный хребет, частично разрушается, линия фронта приобретает «извилистый» характер. Даже низкие препятствия частично будут обтекаться горизонтально, а при устойчивой стратификации и высоких препятствиях единственно возможное перетекание — горизонтальное. При приближении холодного фронта к хребту происходит восходящее движение тёплого воздуха, который оказывается «зажатым» между клином холодного воздуха и хребтом, усиливаются процессы облако- и осадкообразования перед фронтом. Ветер перед фронтом также усиливается, так как сближаются линии тока в тёплом воздухе, между холодным фронтом и хребтом.

Смотри также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

АТМОСФЕРНЫЙ ФРОНТ • Большая российская энциклопедия

АТМОСФЕ́РНЫЙ ФРОНТ (тропосферный фронт), промежуточная, переходная зона между воздушными массами в нижней части атмосферы – тропосфере. Зона А. ф. очень узка по сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому её приближённо рассматривают как поверхность раздела (разрыва) двух воздушных масс разной плотности или темп-ры и называют фронтальной поверхностью. По той же причине на синоптич. картах А. ф. изображают в виде линии (линия фронта). Если бы воздушные массы были неподвижны, поверхность А. ф. была бы горизонтальной, с холодным воздухом внизу и тёплым над ним, но поскольку обе массы движутся, она располагается наклонно к земной поверхности, причём холодный воздух лежит в виде очень пологого клина под тёплым. Тангенс угла наклона фронтальной поверхности (наклон фронта) порядка 0,01. А. ф. могут простираться иногда до самой тропопаузы, но могут и ограничиваться нижними километрами тропосферы. В пересечении с земной поверхностью зона А. ф. имеет ширину порядка десятков км, горизонтальные же размеры самих воздушных масс – порядка тысяч км. В начале образования А. ф. и при их размывании ширина фронтальной зоны будет больше. По вертикали А. ф. представляют собой переходный слой толщиной в сотни м, в котором темп-ра с высотой понижается меньше, чем обычно, или возрастает, т. е. наблюдается инверсия темп-ры.

У земной поверхности А. ф. характеризуются увеличенными горизонтальными градиентами темп-ры воздуха – в узкой зоне фронта темп-ра резко переходит от значений, свойственных одной воздушной массе, к значениям, свойственным другой, причём изменение иногда превышает 10 °C. Меняются во фронтальной зоне также влажность воздуха и его прозрачность. В барич. поле А. ф. связаны с ложбинами пониженного давления (см. Барические системы). Над фронтальными поверхностями образуются обширные облачные системы, дающие осадки. А. ф. перемещается со скоростью, равной нормальной составляющей к фронту скорости ветра, поэтому прохождение А. ф. через место наблюдения приводит к быстрому (в течение часов) и подчас резкому изменению важных метеорологич. элементов и всего режима погоды.

А. ф. характерны для умеренных широт, где между собой граничат осн. воздушные массы тропосферы. В тропиках А. ф. редки, а постоянно имеющаяся там внутритропич. зона конвергенции существенно отличается от них, не являясь температурным разделом. Осн. причина возникновения А. ф. (фронтогенеза)– наличие таких систем движения в тропосфере, которые приводят к сближению (сходимости) масс воздуха, обладающих разной темп-рой. Первоначально широкая переходная зона между воздушными массами становится при этом резким фронтом. В особых случаях возможно образование А. ф. при течении воздуха вдоль резкой температурной границы на подстилающей поверхности, напр. над кромкой льда в океане (т. н. топографич. фронтогенез). В процессе общей циркуляции атмосферы между воздушными массами разных широтных зон с достаточно большими контрастами темп-ры возникают длинные (тысячи км), вытянутые преим. по широте гл. фронты – арктич., антарктич., полярные, на которых происходит образование циклонов и антициклонов. При этом динамич. устойчивость главного А. ф. нарушается, он деформируется и продвигается на одних участках к высоким широтам, на других – к низким. По обе стороны поверхности А. ф. возникают вертикальные составляющие скорости ветра порядка см/с. Особенно важно восходящее движение воздуха над поверхностью А. ф., которое приводит к образованию облачных систем и осадков.

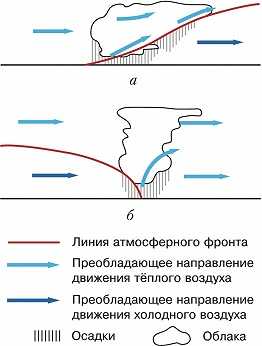

Схема атмосферного фронта: а – тёплого; б – холодного.

В передней части циклона главный А. ф. принимает характер тёплого фронта (рис., а), при продвижении которого к высоким широтам тёплый воздух занимает место отступающего холодного воздуха. В тыловой части циклона А. ф. принимает характер холодного фронта (рис., б) с продвижением холодного клина вперёд и с вытеснением тёплого воздуха перед ним в высокие слои. При окклюзии циклона тёплый и холодный А. ф. соединяются, образуя сложный фронт окклюзии с соответствующими изменениями облачных систем. В итоге эволюции фронтальных возмущений сами А. ф. размываются (т. н. фронтолиз). Однако изменения в поле атмосферного давления и ветра, создаваемые циклонич. деятельностью, приводят к возникновению условий для образования новых А. ф. и, следовательно, к постоянному возобновлению процесса циклонич. деятельности на фронтах.

В верхней части тропосферы в связи с А. ф. возникают т. н. струйные течения. От гл. фронтов отличают вторичные А. ф., возникающие внутри воздушных масс той или иной природной зоны при некоторой их неоднородности; они не играют значит. роли в общей циркуляции атмосферы. Бывают случаи, когда А. ф. хорошо развит в свободной атмосфере (верхний А. ф.), но мало выражен или вовсе не проявляется вблизи земной поверхности.

bigenc.ru

атмосферный фронт — это… Что такое атмосферный фронт?

- атмосферный фронт

атмосферный фронт

Поверхность раздела между двумя воздушными массами с разными физическими свойствами.

Словарь по географии. 2015.

- атмосферный прилив

- атолл

Смотреть что такое «атмосферный фронт» в других словарях:

Атмосферный фронт — переходная зона между воздушными массами, частями нижнего слоя атмосферы Земли (тропосферы), горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков и океанов. (Каждая воздушная масса обладает определенной однородностью свойств и… … Энциклопедия техники

Атмосферный фронт — У этого термина существуют и другие значения, см. Фронт (значения). Высоко слоистые облака. Нередко наблюдаются в зонах ат … Википедия

атмосферный фронт — Рис. 1. Схема тёплого фронта в вертикальном разрезе. атмосферный фронт переходная зона между воздушными массами, частями нижнего слоя атмосферы Земли (тропосферы), горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков и… … Энциклопедия «Авиация»

атмосферный фронт — Рис. 1. Схема тёплого фронта в вертикальном разрезе. атмосферный фронт переходная зона между воздушными массами, частями нижнего слоя атмосферы Земли (тропосферы), горизонтальные размеры которых соизмеримы с большими частями материков и… … Энциклопедия «Авиация»

Фронт окклюзии — Фронт окклюзии атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяжённой зоны облаков и осадков. Нередко фронт окклюзии… … Википедия

ФРОНТ — (фр. front = лат. frons, tis передняя часть). 1) военный войсковой строй. 2) фасад здания. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФРОНТ выстроенное в длинную линию войско, если смотреть на него спереди.… … Словарь иностранных слов русского языка

фронт атмосферный — переходная зона (ширина несколько десятков километров) между воздушными массами с разными физическими свойствами. Различают арктический фронт (между арктическим и среднеширотным воздухом), полярный (между среднеширотным и тропическим воздухом) и… … Энциклопедический словарь

Фронт (воен.) — Фронт (фр. front, лат. frons лоб, передняя сторона) Содержание 1 Военное дело 2 Природоведение 3 Физика … Википедия

Фронт (значения) — Фронт (фр. front, лат. frons лоб, передняя сторона) Содержание 1 Военное дело 2 Природоведение 3 Физика … Википедия

фронт восходящего скольжения — Атмосферный фронт с восходящим скольжением теплого воздуха над фронтальной поверхностью. Syn.: анафронт … Словарь по географии

geography_ru.academic.ru

Фронты атмосферные — это… Что такое Фронты атмосферные?

Атмосфе́рный фронт (от. др.-греч. ατμός — пар, σφαῖρα — шар и лат. frontis — лоб, передняя сторона), фронты тропосферные — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

Атмосферный фронт возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.

Различают

Основными атмосферными фронтами являются:

Если бы воздушные массы были неподвижны, поверхность атмосферного фронта была бы горизонтальной, с холодным воздухом внизу и тёплым над ним, но поскольку обе массы движутся, она располагается наклонно к земной поверхности, причём холодный воздух лежит в виде очень пологого клина под тёплым.

Зона атмосферного фронта очень узка по сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому для целей теоретического исследования её приближённо рассматривают как поверхность раздела двух воздушных масс разной температуры и называемой фронтальной поверхностью. По этой причине на синоптических картах фронты изображают в виде линии (линия фронта). В пересечении с земной поверхностью зона фронты имеет ширину порядка десятков километров, горизонтальные же размеры самих воздушных масс — порядка тысяч километров.

При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в зоне между ними увеличиваются горизонтальные градиенты температуры воздуха, влажности, давления, возрастает скорость ветра. Наоборот, при удалении воздушных масс друг от друга градиенты метеорологических величин и скорости ветра уменьшаются. Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит сближение воздушных масс с различными характеристиками, называются фронтальными зонами.

В горизонтальном направлении протяжённость фронтов, как и воздушных масс, имеет тысячи километров, по вертикали — около 5 км, ширина фронтальной зоны у поверхности Земли — порядка сотни километров, на высотах — несколько сотен километров. Фронтальные зоны характеризуются значительными изменениями температуры воздуха и влажности, направлений ветра вдоль горизонтальной поверхности, как на уровне Земли, так и выше.

Проекция фронтальной поверхности на приземную синоптическую карту называется атмосферным фронтом, на карты барической топографии — высотной фронтальной зоной (ВФЗ).

«Фронтальная поверхность» — это поверхность или зона перехода, разделяющая воздушные массы с различными свойствами, в том числе, различной плотностью воздуха. Непрерывность давления накладывает определённые условия на пространственную ориентацию фронтальной поверхности. При отсутствии движения любой разрыв в поле плотностей (или зона быстрого перехода из одной воздушной массы в другую) должен быть горизонтальным. При наличии движения поверхность перехода становится наклонной, при этом более плотный воздух (холодный) образует клин под менее плотным (тёплым), а тёплый воздух совершает восходящее скольжение вдоль этого клина.

Толщина фронтальной поверхности по вертикали очень мала — несколько сотен метров, это гораздо меньше, чем ширина воздушных масс, которые она разделяет. В пределах тропосферы одна воздушная масса перекрывает другую. Ширина зоны фронта на картах погоды составляет несколько десятков километров, но при анализе синоптических карт фронт проводят в виде одной линии. Лишь на вертикальных разрезах атмосферы крупного масштаба удается выявить верхнюю и нижнюю границы переходного слоя.

На фронтах большое развитие получают восходящие движения воздуха, поэтому вблизи фронтов имеются благоприятные условия для образования облаков и выпадения осадков. Их появлению способствует, во-первых, сходимость ветра к линии фронта в приземном слое. Кроме того, в системе фронтов происходит подъём тёплого воздуха (восходящее скольжение) по клину холодного воздуха. Восходящие движения воздуха возникают и вследствие разности скоростей зафронтального и предфронтального воздуха, т.е. когда зафронтальный воздух движется быстрее, чем предфронтальный. Подъём воздуха происходит на тех участках фронта, где наблюдается нестационарность движения. Восходящим движениям на ранней стадии развития циклона способствует также динамическое падение давления. При подъёме воздуха происходит его адиабатическое охлаждение, формирование облачности и осадков.

Хорошо выраженный фронт имеет высоту несколько километров, чаще всего — 3-5 км. С основными фронтами связаны продолжительные и обильные осадки; в системе вторичных фронтов процессы облакообразования выражены слабее, осадки кратковременны и не всегда достигают Земли.

В приземном слое вследствие сходимости воздушных потоков к оси барических ложбин здесь создаются наибольшие контрасты температуры воздуха — поэтому фронты у Земли располагаются именно вдоль осей барических ложбин. Фронты не могут располагаться вдоль осей барических гребней, где имеет место расходимость воздушных потоков, а могут лишь пересекать ось гребня под большим углом.

С высотой контрасты температур на оси барической ложбины уменьшаются — ось ложбины смещается в сторону более низких температур воздуха и стремится совместиться с осью термической ложбины, где контрасты температуры минимальны. Так с высотой фронт постепенно отходит от оси барической ложбины на её периферию, туда, где создаются наибольшие контрасты.

Подстилающая поверхность оказывает значительное влияние на перемещение и свойства фронтов. В пределах нижних сотен метров влияние трения приводит к деформации профиля фронта. Неравномерность трения, связанная с различием в характере подстилающей поверхности, также приводит к деформации профиля фронта, особенно в условиях сложного рельефа. Орографические препятствия могут влиять на перемещение фронтов и вызывать как деформации самих фронтов, так и изменения связанных с ними эффектов, или создавать новые эффекты. Переваливание фронтов через горные препятствия отражается на процессах облако- и осадкообразования. Воздух вообще стремится обтекать препятствия в горизонтальном направлении, так как при этом происходит наименьшая затрата энергии. В том случае, если воздух стратифицирован неустойчиво, он частично перетекает через хребет, особенно в центральной его части. Это перетекание в десятки раз менее интенсивно, чем боковое обтекание. Кроме того, оно имеет резко турбулентный характер, благодаря сильному трению в условиях горного рельефа.

Фронт, пересекающий горный хребет, частично разрушается, линия фронта приобретает «извилистый» характер. Даже низкие препятствия частично будут обтекаться горизонтально, а при устойчивой стратификации и высоких препятствиях единственно возможное перетекание — горизонтальное. При приближении холодного фронта к хребту происходит восходящее движение тёплого воздуха, который оказывается «зажатым» между клином холодного воздуха и хребтом, усиливаются процессы облако- и осадкообразования перед фронтом. Ветер перед фронтом также усиливается, так как сближаются линии тока в тёплом воздухе, между холодным фронтом и хребтом.

Смотри также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru