назначение, устройство и принцип работы

Тормозная система автомобиля (англ. — brake system) относится к системам активной безопасности и предназначена для изменения скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки, в том числе экстренной, а также удержания машины на месте в течение длительного периода времени. Для реализации перечисленных функций применяются следующие виды тормозных систем: рабочая (или основная), запасная, стояночная, вспомогательная и антиблокировочная (система курсовой устойчивости). Совокупность всех тормозных систем автомобиля называется тормозным управлением.

Рабочая (основная) тормозная система

Главное предназначение рабочей тормозной системы заключается в регулировании скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки.

Основная тормозная система состоит из тормозного привода и тормозных механизмов. На легковых автомобилях применяется преимущественно гидравлический привод.

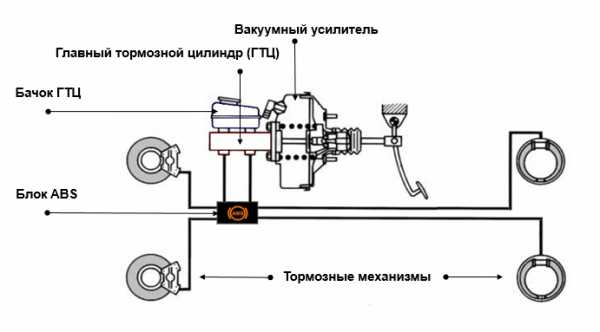

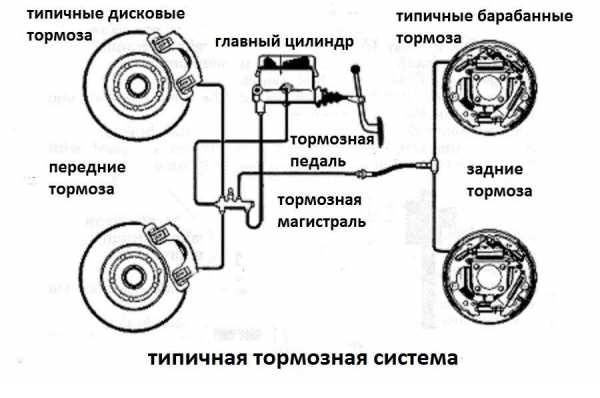

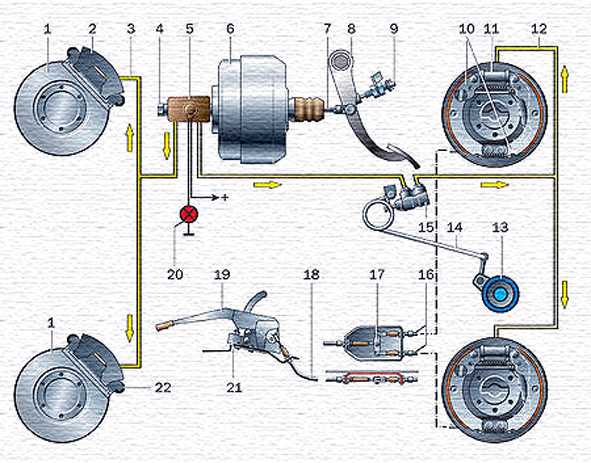

Схема тормозной системы автомобиля

Схема тормозной системы автомобиляГидропривод состоит из:

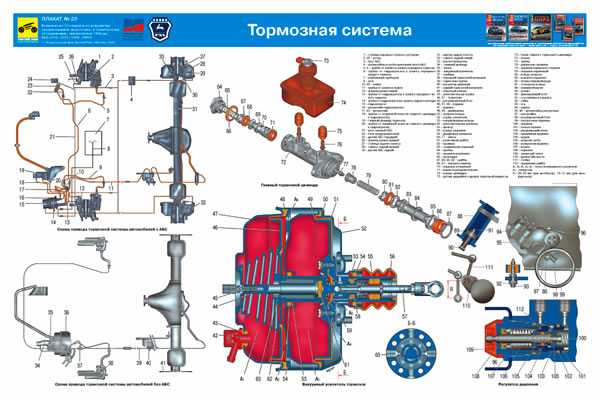

Главный тормозной цилиндр преобразует усилие, сообщаемое водителем педали тормоза, в давление рабочей жидкости в системе и распределяет его по рабочим контурам.

Для увеличения силы, создающей давление в тормозной системе, гидропривод оснащается вакуумным усилителем.

Регулятор давления предназначен для уменьшения давления в приводе тормозных механизмов задних колес, что способствует более эффективному торможению.

Виды контуров тормозной системы

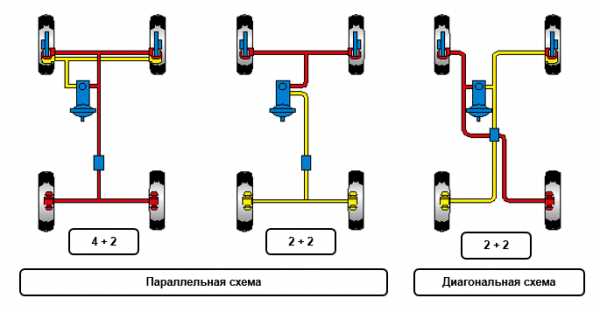

Виды контуров тормозной системыКонтуры тормозной системы, представляющие собой систему замкнутых трубопроводов, соединяют между собой главный тормозной цилиндр и тормозные механизмы колес.

Контуры могут дублировать друг друга или осуществлять только свои функции. Наиболее востребована двухконтурная схема тормозного привода, при которой пара контуров работает диагонально.

Запасная тормозная система

Запасная тормозная система служит для экстренного или аварийного торможения при отказе или неисправности основной. Она выполняет те же функции, что и рабочая тормозная система, и может функционировать и как часть рабочей системы, и как самостоятельный узел.

Стояночная тормозная система

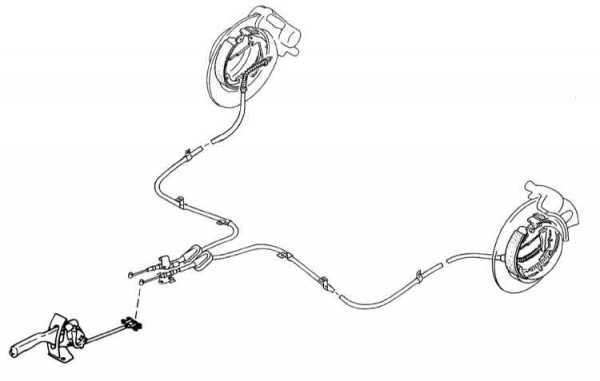

Схема стояночного тормоза

Схема стояночного тормозаОсновными функциями и назначением стояночной тормозной системы являются:

- удержание транспортного средства на месте в течение длительного времени;

- исключение самопроизвольного движения автомобиля на уклоне;

- аварийное и экстренное торможение при выходе из строя рабочей тормозной системы.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система

Тормозная системаОсновой тормозной системы являются тормозные механизмы и их приводы.

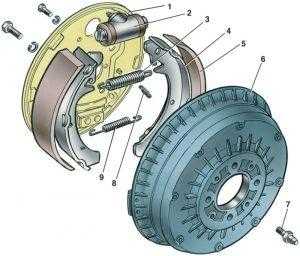

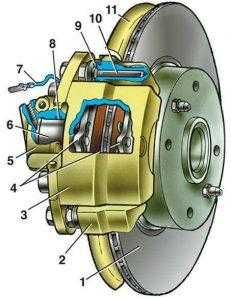

Тормозной механизм служит для создания тормозного момента, необходимого для торможения и остановки транспортного средства. Механизм устанавливается на ступице колеса, а принцип его работы основан на использовании силы трения. Тормозные механизмы могут быть дисковыми или барабанными.

Конструктивно тормозной механизм состоит из статичной и вращающейся частей. Статичную часть у барабанного механизма представляет тормозной барабан, а вращающуюся – тормозные колодки с накладками. В дисковом механизме вращающаяся часть представлена тормозным диском, неподвижная – суппортом с тормозными колодками.

Управляет тормозными механизмами привод.

Гидравлический привод не является единственным из применяемых в тормозной системе. Так в системе стояночного тормоза используется механический привод, представляющий собой совокупность тяг, рычагов и тросов. Устройство соединяет тормозные механизмы задних колес с рычагом стояночного тормоза. Также существует электромеханический стояночный тормоз, в котором используется электропривод.

В состав тормозной системы с гидравлическим приводом могут быть включены разнообразные электронные системы: антиблокировочная, система курсовой устойчивости, усилитель экстренного торможения, система помощи при экстренном торможении (Brake Assist System).

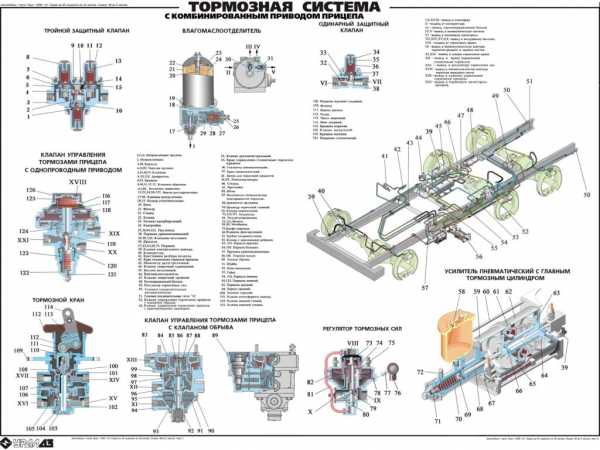

Существуют и другие виды тормозного привода: пневматический, электрический и комбинированный. Последний может быть представлен как пневмогидравлический или гидропневматический.

Принцип работы тормозной системы

Работа тормозной системы строится следующим образом:

- При нажатии на педаль тормоза водитель создает усилие, которое передается к вакуумному усилителю.

- Далее оно увеличивается в вакуумном усилителе и передается в главный тормозной цилиндр.

- Поршень ГТЦ нагнетает рабочую жидкость к колесным цилиндрам через трубопроводы, за счет чего растет давление в тормозном приводе, а поршни рабочих цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам.

- Дальнейшее нажатие на педаль еще больше увеличивает давление жидкости, за счет чего срабатывают тормозные механизмы, приводящие к замедлению вращения колес. Давление рабочей жидкости может приблизиться к 10-15 МПа. Чем оно больше, тем эффективнее происходит торможение.

- Опускание педали тормоза приводит к ее возврату в исходное положение под действием возвратной пружины. В нейтральное положение возвращается и поршень ГТЦ. Рабочая жидкость также перемещается в главный тормозной цилиндр. Колодки отпускают диски или барабаны. Давление в системе падает.

Важно! Рабочую жидкость в системе нужно периодически менять. Сколько тормозной жидкости потребуется на одну замену? Не более литра-полутора.

Основные неисправности тормозной системы

В таблице ниже приведены наиболее распространенные неисправности тормозной системы автомобиля и способы их устранения.

| Симптомы | Вероятная причина | Варианты устранения |

|---|---|---|

| Слышен свист или шум при торможении | Износ тормозных колодок, их низкое качество или брак; деформация тормозного диска или попадание на него постороннего предмета | Замена или очистка колодок и дисков |

| Увеличенный ход педали | Утечка рабочей жидкости из колесных цилиндров; попадание воздуха в тормозную систему; износ или повреждение резиновых шлангов и прокладок в ГТЦ | Замена неисправных деталей; прокачка тормозной системы |

| Увеличенное усилие на педаль при торможении | Отказ вакуумного усилителя; повреждение шлангов | Замена усилителя или шланга |

| Заторможенность всех колес | Заклинивание поршня в ГТЦ; отсутствие свободного хода педали | Замена ГТЦ; выставление правильного свободного хода |

Заключение

Тормозная система является основой безопасного движения автомобиля. Поэтому на нее всегда должно быть обращено пристальное внимание. При неисправности рабочей тормозной системы эксплуатация транспортного средства запрещается полностью.

techautoport.ru

Тормозная система — Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Тормоз.Тормозная система предназначена для снижения скорости движения и/или остановки транспортного средства или механизма. Она также позволяет удерживать транспортное средство от самопроизвольного движения во время покоя.

По своему назначению и выполняемым функциям тормозные системы подразделяются на:

Рабочая тормозная система[править | править код]

Рабочая тормозная система служит для регулирования скорости движения транспортного средства и его остановки. Тормозные системы также делятся по типам приводов: механический, гидравлический, пневматический и комбинированный. Так, на легковых машинах в наше время в основном используются гидравлический привод, а на грузовых пневматический и комбинированный. Для уменьшения прикладываемого усилия на педаль тормоза устанавливается вакуумный или пневматический усилитель тормозов.

Запасная тормозная система[править | править код]

Запасная тормозная система служит для остановки транспортного средства при выходе из строя рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система[править | править код]

Стояночная тормозная система служит для надёжного удержания транспортного средства неподвижно на дороге. Используется не только на стоянке, она также применяется для предотвращения скатывания транспортного средства назад при старте на подъёме.

Стояночная тормозная система приводится в действие с помощью рычага стояночного тормоза, как правило, затормаживает задние колёса. Как правило, на легковых автомобилях проложен тросовый привод к задним тормозным механизмам, на грузовых автомобилях с воздушными тормозами на задних осях установлены энергоаккумуляторы — тормозные камеры с установленными внутри пружинами, за счёт которых колёса удерживаются заторможенными, а при подаче воздуха пружины сжимаются и стояночный тормоз отпускает.

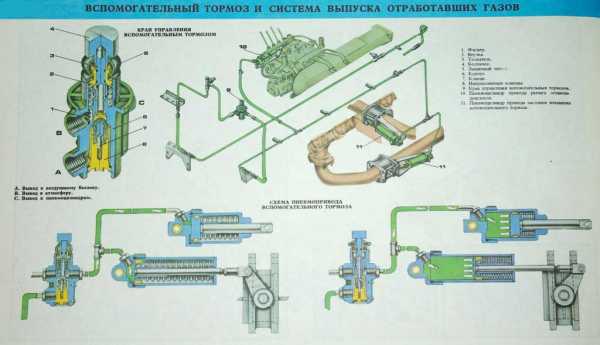

Вспомогательная тормозная система[править | править код]

Вспомогательная тормозная система служит для длительного поддержания постоянной скорости (на затяжных спусках) за счёт торможения двигателем, что достигается прекращением подачи топлива в цилиндры двигателя и перекрытием выпускных трубопроводов.

История развития тормозных систем автомобиля[править | править код]

До автомобиля[править | править код]

Колодочный тормоз на карете Практически аналогичная каретной конструкция колодочного тормоза на автомобиле Daimler Wagonette 1897 года.

Практически аналогичная каретной конструкция колодочного тормоза на автомобиле Daimler Wagonette 1897 года.Первые тормозные системы применялись ещё на гужевом транспорте. Лошадь разгоняла повозку до относительно больших скоростей и сама не справлялась с её остановкой. Первые механизмы тормозили само колесо посредством ручного рычага или системы рычагов. Деревянная колодка, иногда — с обитой кожей поверхностью прижималась непосредственно к ободу колеса, затормаживая его. В сырую погоду это было малоэффективно, к тому же, с распространением резиновых пневматических шин тормозить колесо таким образом стало просто невозможно, так как эффективность торможения была бы ничтожна, а резина от контакта с колодкой очень быстро бы стиралась.

С тех пор тормозной механизм претерпел серьёзную эволюцию. Наибольшее развитие в разработке тормозных систем произошло с появлением автомобиля.

До 1920-х : Эра пионеров[править | править код]

Первые автомобили, имевшие колёса каретного типа со сплошными резиновыми шинами, использовали по сути тот же самый колодочный тормоз, что и конные экипажи (строго говоря, все распространённые тормозные механизмы, кроме ленточных, являются колодочными, так как используют в своей работе так или иначе устроенные колодки, однако более сложно устроенные тормозные механизмы принято называть по их наиболее характерному конструктивному элементу — тормозному барабану, диску, и т. п.). Например, на первых автомобилях Бенца колёса тормозились именно колодками, обитыми кожей. Это было малоэффективно, к тому же кожа быстро истиралась, и на протяжении поездки порой приходилось несколько раз менять кожаные накладки. Усовершенствованный вариант этого механизма используется до сих пор на сравнительно простых и малоскоростных велосипедах, правда колодки теперь делают из металла, накладки — из фрикционного материала, и располагают их по бокам от обода колеса (на более дорогих и скоростных моделях используют уже дисковые тормоза).

Принцип действия ленточного тормоза. Барабанные тормоза старинного автомобиля с механическим приводом (барабаны сняты, открывая колодки и механизмы их привода).Уже в начале XX века серийные легковые автомобили стали развивать скорость более 100 км/ч, что сделало жизненно необходимым наличие эффективной тормозной системы.

Как ни странно, первыми появились дисковые тормоза: запатентованы они были англичанином Уильямом Ланчестером в 1902, но на практике были использованы ещё в конце XIX века в форме, близкой к современным велосипедным. Главной их проблемой был ужасный скрип, издаваемый при контакте медных тормозных колодок с тормозным диском. По этой, а также иным причинам, на заре автомобилестроения наибольшее распространение получили не дисковые, а барабанные тормозные механизмы. Изначально существовало два их варианта.

Первый из них — применённый ещё Даймлером ленточный тормоз: гибкая металлическая лента охватывала снаружи тормозной барабан и, будучи натянутой через систему рычагов, останавливала его вращение. Этот механизм применялся даже в двадцатых-тридцатых годах, например на Ford A / ГАЗ-А в приводе стояночного (не рабочего) тормоза. Второй — барабанный тормоз с колодками полукруглой формы, расположенными внутри полого барабана и прижимающимися к его внутренней поверхности, — он был запатентован Луи Рено в 1902 году. Сегодня под барабанным тормозом имеют в виду обычно именно такой механизм.

В том же 1902 году Рэнсом Олдс применил на гоночном «Олдсмобиле» ленточные тормоза собственной конструкции на задних колёсах с приводом от педали в полу. Эта конструкция оказалась для того времени удачной, и уже через пару лет её переняло большинство американских автомобилестроителей. В качестве рекламы, Олдс позднее провёл сравнение эффективности тормозов своей системы с традиционными колодочными на конном экипаже и барабанными на «безлошадном экипаже» другого производителя. Тормозной путь со скорости в 14 миль в час (22,5 км/ч) составил 6,5 м у «Олдсмобила», 11 м у безлошадного экипажа и 23,6 м — у конного, что весьма убедительно говорило в пользу ленточных тормозов Олдса.

Тем не менее, в эксплуатации ленточные тормоза оказались менее удобны. Так, при остановке на склоне холма автомобиль с ними мог скатываться вниз из-за самораспускания тормозной ленты — на особо крутых подъёмах пассажиру приходилось вылезать из автомобиля и подставлять под его колёса деревянные клинья. Расположенные открыто тормозные ленты очень быстро изнашивались и сильно страдали от коррозии, требуя частой замены — каждые несколько сотен километров. В сырую погоду тормозные ленты могли проскальзывать, как и в случае попадания под них грязи. Примерно теми же самыми недостатками страдали и барабанные тормозные механизмы с колодками, прижимаемыми к наружной поверхности барабана.

Поэтому уже в 1910-х годах на большинстве автомобилей стали использоваться барабанные тормоза, колодки которых были надёжно укрыты внутри барабанов, не проскальзывали и могли служить уже тогда до 1-2 тысяч километров пробега. Это были первые по-настоящему эффективные тормозные механизмы, принцип действия которых мало изменился до наших дней. Сначала колодки были чугунными, но потом на них стали делать накладки из более износостойкого материала на основе асбеста (в отечественной печати тех лет называемого «ферадо» или «феродо», по торговой марке, использовавшейся одной из фирм-производителей).

1920-е — 1930-е[править | править код]

Барабанные тормозные механизмы в практически неизменном виде просуществовали вплоть до сороковых-пятидесятых годов в качестве основного и практически единственного типа тормозных механизмов на автотранспорте. Однако за это время существенно изменились системы привода тормозов.

Барабанный тормозной механизм с гидроприводом и одним двусторонним гидроцилиндром. Так, начиная с середины двадцатых годов тормозами стали в обязательном порядке снабжать все колёса — и передние, и задние. Пионеры автомобилестроения считали, что автомобиль с передними тормозами при замедлении станет неустойчивым, и ставили их только на задней оси. Впоследствии выяснилось, что автомобиль с передними тормозными механизмами при условии их правильной регулировки вполне управляем при торможении, более того — расположенные спереди тормоза ощутимо более эффективны. Поначалу передние и задние тормоза имели раздельный привод — на одну ось работала ножная педаль, а на вторую — рычаг, приводимый в действие рукой (на мотоциклах такой раздельный привод переднего и заднего тормозов сохранился до настоящего времени). Начинали торможение только задними тормозами, чтобы предотвратить занос на высокой скорости, а до полной остановки автомобиль замедлялся уже всеми четырьмя колёсами.В 1919 году на «Испано-Сюизе» появился механический привод тормозов обоих мостов от одной педали, что достигалось благодаря введению в конструкцию специальных рычагов-уравнителей, согласовывающих срабатывание передних и задних тормозных механизмов и тем самым в большинстве случаев исключавших возникновение заноса. Это способствовало распространению новинки: если на Нью-Йоркском автосалоне 1924 года тормоза на всех колёсах имелись только у автомобилей Duesenberg и Rickenbacker, то уже несколько лет спустя они стали стандартом даже на недорогих «Фордах» и «Плимутах».

Автомобили марки «Плимут», выпускавшиеся с 1928 года, помимо тормозов на всех колёсах содержали в своей конструкции и другое важнейшее нововведение тех лет. В то время, как тормозные системы большинства автомобилей тех лет полагались на механический привод — сначала жёсткими тягами, а позднее проложенными между закреплёнными на раме шкивами тросами (вроде тех, которые в наши дни приводят в действие стояночный тормоз), — то на протяжении двадцатых-тридцатых годов общепринятыми становятся гидравлические тормозные системы, первая из которых была запатентована в США Малкольмом Локхидом (основателем фирмы Lockheed — производителя компонентов тормозных систем и крупного американского авиастроителя). В системе с гидроприводом тормозные механизмы приводились в действие через длинные системы трубок, заполненных гидравлической жидкостью, изначально изготовлявшейся на основе растительного масла. Впервые она была применена в 1921 года на ультрасовременном для своих лет Duesenberg Model A.

Уолтер П. Крайслер в значительной степени усовершенствовал систему гидроприводов Локхида, в частности — заменил постоянно подтекавшие кожаные уплотнительные манжеты гидроцилиндров на резиновые, и, заручившись разрешением самого Локхида, в 1924 году начал ставить их на свои машины (система Локхид-Крайслер). Эта система без радикальных изменений просуществовала на автомобилях корпорации «Крайслер» (в том числе и «Плимутах») до начала шестидесятых годов.

Помимо консерватизма производителей и экономических соображений, столь медленное распространение гидравлических тормозов было связано с обоснованными опасениями автомобилистов тех лет, боявшихся утечки тормозной жидкости, которая в одноконтурной тормозной системе могла привести к практически полному отказу. Тем не менее, преимущества гидравлики со временем позволили ей занять господствующее положение: хотя единичные случаи применения тормозных систем с механическим приводом на легковых автомобилях отмечались вплоть до середины пятидесятых годов, общей картины они уже не меняли. В первую очередь, необходимо отметить практически полное отсутствие необходимости в обслуживании и эксплуатационной регулировке гидравлической тормозной системы по сравнению с более капризным механическим приводом. Уже в первых конструкциях гидравлических тормозов требовалась лишь периодическая регулировка самих тормозных механизмов — «подводка» колодок к барабанам, и, изредка, проверка и регулировка величины свободного (холостого) хода педали, в то время, как в механическом приводе помимо этого также имелось множество изнашивающихся сочленений тяг, валиков и рычагов-уравнителей, нуждавшихся в периодической подтяжке, смазке и регулировке для достижения нормального торможения. В результате тормозная система с механическим приводом требовала внимания каждые несколько сотен километров пробега, в то время, как основные части гидравлических тормозов не требовали никаких операций по обслуживанию в течение десятков тысяч километров. Дальнейшее совершенствование устройства гидравлической системы привода тормозов вообще свело весь периодический уход за ней к проверке уровня тормозной жидкости в бачке.

Примерно в те же годы появляются и первые системы сервоприводов, снижавших усилие на педали тормоза. Первым серийным автомобилем с вакуумным усилителем тормозов был Pierce-Arrow 1928 года. К началу тридцатых их использовали такие производители люксовых автомобилей, как Lincoln, Cadillac, Duesenberg, Stutz и Mercedes-Benz. Массовое их распространение, тем не менее, пришлось лишь на пятидесятые годы.

Спортивный автомобиль сороковых годов с задними тормозами, расположенными у главной передачи.1940-е — 1950-е[править | править код]

В сороковых-пятидесятых годах ввиду существенного роста мощности двигателей и скоростей движения появилась необходимость значительного повышения эффективности тормозов серийных автомобилей.

Помимо внедрения в тормозные системы всевозможных усилителей (как правило — либо гидровакуумных, в которых разрежение во впускном коллекторе при помощи специального механизма воздействовало на тормозную жидкость, повышая эффективность торможения, либо вакуумных, где разрежение во впускном трубопроводе двигателя непосредственно воздействовало на связанный с педалью шток; также существовали гидроусилители тормозов, использовавшие не разрежение, а давление, создаваемое насосом усилителя рулевого управления), стали совершенствоваться и сами тормозные механизмы.

Барабанный тормозной механизм с двумя ведущими колодками (дуплексный).Первым существенным улучшением в конструкции барабанного тормоза стало появление в сороковых годах механизма с двумя раздельными гидроцилиндрами и двумя ведущими колодками (дуплексного). До этого гидроцилиндр был один и раздвигал он сразу обе колодки, что было существенно менее эффективно.

В первые предвоенные и особенно послевоенные годы скорости движения автомобилей росли за счёт появления на массовых моделях достаточно мощных моторов, использующих ставшие доступными широкому потребителю высокооктановые сорта бензина. Самые мощные серийные автомобили пятидесятых годов имели максимальную скорость, вплотную приближающуюся к 200 км/ч. При длительном торможении с высокой скорости существовавшие в то время тормозные механизмы, не рассчитанные на такой режим работы, перегревались и теряли эффективность. Ответным шагом конструкторов стало появление алюминиевых тормозных барабанов (с запрессованными в них чугунными кольцами, к которым непосредственно прижимались колодки), обеспечивавших лучший отвод тепла, введение служившего той же цели оребрения на их поверхности (вентилируемые барабанные тормоза), а также использование тормозных колодок с более жаростойкими накладками, не содержащими органических компонентов (non-organic linings).

На тяжёлых грузовиках получают распространение пневматические тормозные системы.

Со временем тормозные колодки изнашиваются и начинают слабее прижиматься к поверхности барабана, чем существенно снижается эффективность торможения. Для предотвращения этого эффекта в барабанных тормозах были предусмотрены механизмы (эксцентрики), позволяющие в процессе регулировки немного сместить тормозные колодки наружу, восстановив их контакт с поверхностью барабана при торможении («подвести» тормоза). Однако такие механизмы требовали постоянной регулировки, причём добиться равномерного торможения всеми четырьмя колёсами было сложно. Решением проблемы стало внедрение гидроцилиндров с особой конструкцией, обеспечивавшей «самоподвод» тормозных механизмов (как правило за счёт стопорных колец, плотно посаженных в цилиндр с усилием сдвига не менее 50…60 кг, которые по мере износа колодки постепенно продвигались вместе с поршнем в стороны выхода из цилиндра, но в отличие от него не возвращались в исходное положение при падении давления, компенсируя износ колодки и обеспечивая постоянную величину рабочего хода поршня). Впервые они появились на «Студебекере» в 1946 году. Это не только избавило владельца от весьма частой регулировки тормозов автомобиля, но и существенно повысило безопасность, так как при исправном механизме исключалась возможность неправильной регулировки или пренебрежения ей. Тем не менее, по соображениям экономии ещё долгое время многие автомобили не имели такой системы. Например, в США они имелись в списке доступного за доплату дополнительного оборудования для автомобилей марки «Меркури» 1957 года, а широкое распространение получили лишь в середине шестидесятых. Советский вариант Fiat 124 — ВАЗ-2101 — также не имел «самоподвода» задних барабанных тормозных механизмов, как и многие бюджетные европейские автомобили тех лет (при этом «Москвич-408 / 412» и «Волга» ГАЗ-24 — уже имели).

Между тем, все меры по повышению эффективности барабанных тормозов оказались недостаточными: на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов наметилось явное несоответствие динамических и тормозных возможностей автомобилей. Тормозные системы попросту не поспевали за стремительным ростом мощности моторов, что особенно явно было заметно в США, где вовсю разгоралась «гонка лошадиных сил» — каждый производитель старался представить на рынке более мощную машину, чем у конкурентов, что привело к тому, что редкий американский автомобиль имел в те годы менее шести цилиндров и 100 л. с. Тормозные механизмы же оставались по сути теми же, что и в тридцатых годах.

1960-е — 1980-е[править | править код]

Дисковый тормозной механизм.

Дисковый тормозной механизм.В 1953 году на Jaguar C-Type впервые в мире начали устанавливать тормозные механизмы принципиально иного типа — дисковые, разработанные фирмой British Girling (в настоящее время Lucas Girling). В них колодки прижимались не к внутренней поверхности барабана, а к плоским наружным плоскостям чугунного диска. В самом конце пятидесятых — начале шестидесятых они начали получать распространение на быстроходных серийных автомобилях. В США первым автомобилем с дисковыми тормозами современного типа стал Studebaker Avanti 1963 года (фирма Chrysler ещё в 1949—1954 годах предлагала в виде опционального оборудования на своих самых дорогих моделях дисковые тормоза системы Ausco-Lambert, однако их конструкция не имела ничего общего с современным дисковым тормозом кроме самого по себе наличия тормозного диска — точнее, двух тормозных дисков с фрикционными накладками, которые под действием гидроцилиндра расходились и прижимались ко внутренней поверхности полого тормозного барабана).

Дисковый тормозной механизм конструктивно проще барабанного с автоматической регулировкой зазора, компактнее, легче и дешевле. Он эффективнее, несмотря на меньшую площадь колодок, благодаря тому, что поверхность диска плоская и колодки прижимаются к нему равномерно (полукруглая поверхность колодки барабанного тормоза же неравномерно прижимается к внутренней поверхности барабана), и имеет меньшее время срабатывания. Он проще в обслуживании (в частности — как правило проще замена колодок), практически не ограничивает тормозное усилие на колодках (в барабанном механизме оно ограничено прочностью барабана).

Дисковые тормоза лучше охлаждаются, потому что воздух может свободно циркулировать между диском и поверхностью колодки. Существуют также вентилируемые диски, у них фрикционных поверхностей две. Они разделены перемычками, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри тормозного диска за счёт центробежной силы и за счёт этого улучшают теплоотвод. Большинство передних дисковых тормозов на современных машинах — именно вентилируемые, потому что как раз на них приходится большая часть работы при остановке автомобиля. При этом большинство задних тормозов — не вентилируемые. Они имеют сплошной диск, потому что задние тормоза просто-напросто не вырабатывают большого количества тепла (хотя на тяжёлых быстроходных автомобилях может быть оправдано применение вентилируемых тормозных дисков и на задней оси).

Другим плюсом дисковых тормозов является то, что они самоочищаются от воды, грязи и продуктов износа — загрязнения и газы «сбрасываются» с диска при его вращении, в отличие от барабана, который легко собирает на себя, например, пыль — продукт износа колодок. Вода, масло, газообразные продукты трения — всё это быстро отводится от рабочих поверхностей, не ухудшая торможение.

Дисковые тормоза нашли применение и на железнодорожном транспорте.Главными же преимуществами дисковых тормозов перед барабанными считают постоянство (стабильность) характеристик и широкие возможности для регулировки их работы, что приводит к улучшению торможения, а в конечном итоге — повышению безопасности движения.

Вакуумный сервопривод педали тормоза получил массовое распространение именно после внедрения дисковых тормозов, так как они в силу своей конструкции требуют большего усилия на педали.Характерны для них и определённые недостатки. Площадь их колодок получается сравнительно небольшой, что вызывает необходимость повышения давления в тормозной системе. Это означает рост усилия на педали тормоза и увеличение износа колодок, что вызывает их частую замену.

В барабанном тормозном механизме с двумя рабочими цилиндрами эффективность работы повышается за счёт вращения барабана при движении автомобиля, которое при торможении стремится ещё сильнее прижать к нему колодки («увлекая» их за собой и дополнительно проворачивая их вокруг своих осей), в итоге также уменьшая необходимое усилие на педали тормоза (водителю достаточно легкого нажатия на педаль чтобы колодки коснулись барабана, после чего этот эффект начинает работать как своеобразный «усилитель») — на дисковых тормозных механизмах такой эффект совершенно отсутствует, так как диск вращается в направлении, перпендикулярном к направлению действия тормозного усилия. Поэтому автомобили с дисковыми тормозами, особенно на всех колёсах, в абсолютном большинстве случаев снабжаются сервоприводом (усилителем) тормозов — без него усилие на педали было бы чрезмерно велико.

Кроме того, с дисковым тормозным механизмом сложнее организуется привод стояночного (ручного) тормоза, ввиду чего долгое время на задней оси многих автомобилей продолжали использовать барабанные тормоза (иногда даже использовались механизмы с рабочими дисковыми и отдельным барабанным парковочным тормозом меньшего размера).

Основной же причиной столь позднего массового внедрения дисковых тормозов было то, что при значительно более высокой эффективности дисковые тормоза также выделяют значительно больше тепла, чем барабанные. Это не создавало особых проблем, скажем, на железнодорожном транспорте, где для торможения используется пневмопривод, однако для автомобильной тормозной системы с её гидравлическим приводом представляло большую опасность: при использовании ранних образцов тормозных жидкостей на основе спиртов и растительного масла (касторового) — дешевых и удобных в эксплуатации, но имевших низкую температуру кипения — при длительном торможении это приводило к закипанию тормозной жидкости в гидроприводе, образованию паровых пробок и «проваливанию» педали тормоза с потерей эффективности торможения, что было крайне опасно. Именно поэтому, хотя сама по себе конструкция дискового тормоза была известна очень давно, её применение на автомобилях долгое время ограничивалось системой стояночного тормоза, имевшей не боявшийся повышенного тепловыделения механический привод (например, дисковые центральные стояночные тормозы автомобилей ГАЗ-ААА, ГАЗ-51, ГАЗ-63 и др.).

Только с появлением более высококипящих тормозных жидкостей на гликолевой основе стало возможным массовое применение дисковых тормозных механизмов. Применение старых марок тормозных жидкостей на масляной основе в таких тормозных системах было существенно ограничено или полностью исключено.

Ещё одним большим минусом дисковых тормозов можно назвать то, что они из-за своей открытости подвержены загрязнениям, несмотря на эффект «самоочищения». Грязь и пыль, всё же попадающие между диском и колодкой, могут быстро привести диск в негодность. Если он слишком тонок, он не способен рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть. Поэтому за износом дисков нужно следить и в случае необходимости заменять их.

Барабанные тормоза считаются более пригодными для тяжёлых условий эксплуатации по бездорожью или запылённым просёлочным дорогам. Например, на ВАЗ-2101 конструкторы поставили задние барабанные тормоза, хотя на итальянском прототипе Fiat 124 они были дисковыми: лучшая тормозная динамика версии с дисковыми тормозами просто не была бы востребована в СССР, где поток транспорта был намного менее плотным, чем в Западной Европе, и остальные автомобили, даже новейшей разработки, в те годы имели ещё худшую тормозную динамику и, как правило, барабанные тормоза без усилителя. При этом барабанные тормоза были более приспособлены к тяжёлым дорожным условиям страны, да и замена колодок на них требовалась существенно реже, что также было большим плюсом в тогдашних условиях. По тем же причинам долго ставили на автомобили барабанные тормоза и, например, в Австралии, также не отличавшейся идеальными дорогами, и на внедорожниках.

Передние тормозные диски находятся в относительно благоприятных условиях, а вот задние принимают на себя всю грязь, которую отбрасывают назад передние колеса. Вот почему задние тормозные колодки и диски часто изнашиваются быстрее передних (на том же Fiat 124 в отечественных дорожных условиях задние тормозные колодки снашивались до металла за 500—600 км пробега), хотя на них приходится намного меньшая доля работы во время торможения.

В случае использования задних дисковых тормозных механизмов использование стояночного тормоза при отрицательной температуре воздуха необходимо исключить, так как часты случаи примерзания колодок к диску. Барабанный механизм лучше герметизирован и как правило меньше подвержен этому.

Существовали различные конструкции дисковых тормозных механизмов — двух-, четырёх- и шестипоршневые, с неподвижной и плавающей скобой, вентилируемые, и так далее.

Впоследствии и до настоящего времени конструкция дисковых тормозов принципиально не менялась.

Тормозные диски с перфорацией (просверленными в дисках отверстиями) — отчасти просто украшение, однако не совсем бесцельное: отверстия позволяют воде и газам, находящимся между поверхностью колодок и поверхностью диска, «забиваться» в них, и тормоза таким образом срабатывают быстрее, не ожидая лишнего поворота диска, очищающего его. Это может быть важным в ситуациях, встречающихся в автоспорте, однако при повседневной городской езде, как правило, некритично. К тому же отверстия уменьшают площадь трущейся поверхности диска, а ещё в них могут забиться мелкие камешки, что потребует лишней работы по их удалению.

Изначально дисковые тормоза устанавливали, как правило, и на переднюю, и на заднюю ось: в частности, именно так поступала фирма Fiat — один из пионеров внедрения «дисков». Однако по мере того, как дисковые тормозные механизмы входили в широкий обиход и становились доступны хотя бы как дополнительное оборудование на сравнительно недорогих автомобилях, многие фирмы в целях экономии и упрощения конструкции ручного тормоза стали ставить более эффективные дисковые тормоза только спереди, где их наличие сказывалось на потребительских качествах автомобиля особенно заметно, а на задней оси — оставлять «барабаны», несмотря на очевидную несбалансированность такой системы. Стандартным оборудованием большинства легковых автомобилей дисковые тормоза на всех колёсах стали на Западе лишь к концу восьмидесятых — середине девяностых годов.

На тяжёлых автомобилях — в первую очередь грузовиках и автобусах, а также на очень больших легковых производства США — долгое время использовались барабанные тормозные механизмы, особенно в задних тормозах, так как у них проще увеличить мощность тормозного механизма за счёт наращивания площади колодок — для этого наряду с диаметром просто увеличивают ширину барабана. С тормозными дисками же увеличить мощность тормозного механизма возможно лишь за счёт роста их диаметра, который ограничен размерами ободов колёс. Поэтому получается, что барабанный тормозной механизм можно сделать намного мощнее в абсолютном выражении за счёт большой площади колодок, несмотря на его меньшую относительную (удельную) эффективность по сравнению с дисковым.

Вторым важным усовершенствованием, сделанным в шестидесятые годы, стало массовое распространение двухконтурных тормозных систем, в которых так или иначе предусматривалось разделение гидропривода на два независимых контура. При выходе из строя или снижении эффективности действия одного из них, второй обеспечивал достаточную эффективность торможения для того, чтобы добраться до ближайшего места ремонта. Начиная с конца шестидесятых — начала семидесятых годов такие системы были в большинстве развитых стран включены в обязательные технические требования ко всем новым автомобилям. Например, в США двухконтурная система стала обязательной с 1967 года, хотя ещё с начала десятилетия многие фирмы внедряли двухконтурные тормоза: «Кадиллак» — в 1962, American Motors — в 1963, Studebaker — в 1964.

Электронный датчик скорости вращения колеса, используемый в системе ABS. Управляющий блок ABS.В конце шестидесятых годов появляется ещё одно важное усовершенствование — антиблокировочная система тормозов — ABS (англ. Anti-lock Braking System). Эта система в её современном виде была разработана в США в конце шестидесятых годов фирмой Bendix и впервые появилась на автомобилях марки Imperial корпорации Chrysler в 1971 модельном году как дополнительное (опциональное, доступное по заказу за доплату) оборудование. Это была трёхканальная компьютеризированная электронная система. Аналогичные по функционалу механические системы находили весьма ограниченное применение и ранее (в авиации под названием «автомат растормаживания» — с 1929 года), но они отличались низкой надёжностью и высокой ценой, вследствие чего не получили массового распространения на серийных автомобилях. В Европе аналогичные системы получили распространение ближе к концу семидесятых годов.

ABS стала особенно актуальной в связи с массовым распространением вакуумных усилителей в тормозных системах и эффективных, быстродействующих дисковых тормозных механизмов, которые в сочетании друг с другом легко позволяют при нажатии на педаль заблокировать колёсные тормозные механизмы. Колёса при этом прекращают вращаться и, как показали исследования, эффективность торможения автомобиля в таком режиме (движение «юзом», то есть, скольжение неподвижных колёс по асфальту) существенно снижается по сравнению со случаем, когда тормозящие колёса катятся (на грани срыва в «юз»). Кроме того, очень важно то, что при заблокированных передних колёсах машина становится неуправляемой, поскольку направление движения практически не зависит от поворота передних колес, если они не катятся, а скользят. При таком торможении «юзом» шины не оказывают сопротивления боковому уводу, то есть, любая боковая сила (например, возникающая при наезде на неровность дорожного покрытия) может вызвать неконтролируемое водителем отклонение автомобиля от прям

ru.wikipedia.org

Тормозная система автомобиля: устройство и принцип работы

Исправная работа механизма торможения – одна из основных составляющих безопасного управления транспортным средством. Поэтому правилами дорожного движения категорически запрещена езда на автомобиле с неисправными тормозами. В этой статье речь пойдет о том, каково устройство и принцип работы тормозной системы.

Устройство механизма торможения

Тормозная система на современных авто может включать в себя 3 или 4 контура, выполняющих разные задачи. К ним следует отнести:

- Основной.

- Дублирующий.

- Стояночный (ручной, горный).

- Вспомогательный.

Рабочая система

Главную роль среди перечисленных систем играет основная (рабочая). Она используется непосредственно во время езды и предназначена для замедления ТС вплоть (при необходимости) до полной остановки. Существует два типа рабочих систем:

- Дисковая.

- Барабанная.

Специальные колодки в механизмах первого типа при нажатии педали сжимают диск с двух сторон, не давая ему вращаться и останавливая колесо. В системах второго типа колодки устанавливаются внутри колесного барабана. При надавливании на педаль они распирают его, препятствуя вращению колеса.

Дублирующий тормоз

Дублирующий механизм выполняет страховочную роль, вступая в работу при отказе основного. На одних моделях она полностью дублирует задние, а также передние тормоза, на других ее действие распределяется только на одну из частей (чаще всего на задние цилиндры). Иногда эта функция возлагается на ручной тормоз.

Стояночный механизм

Стояночный (горный, ручной) тормоз предназначен для обеспечения устойчивости машины на месте стоянки. Отпуская тормозную педаль, водитель отключает основную систему. Если площадка, выбранная для остановки, имеет даже незначительный уклон, авто может запросто покатиться, и не остановится, пока не упрется во что-либо на пути. «Чем-либо» может оказаться другой автомобиль, стенка здания или дерево, и тогда повреждения практически гарантированы. Дополнительной функцией ручника является удерживание машины на склоне, если она заглохла во время подъема. В этом случае для того, чтобы тронуться с места, водитель плавно отпускает сцепление, одновременно нажимая акселератор и опуская рычаг горного тормоза. При синхронном выполнении этих действий автомобиль назад не покатится.

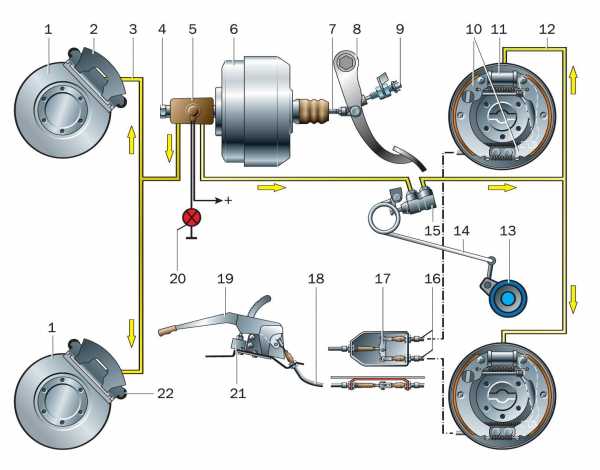

Привод ручного тормоза ВАЗ 2106: 1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — задний трос; 13 — кронштейн заднего троса

Вспомогательная система

Вспомогательные тормозные механизмы устанавливаются на крупногабаритные и тяжеловесные машины, используемые для перевозки различных грузов на дальние расстояния. Они позволяют частично разгрузить основную систему, когда автомобиль в течение достаточно длительного времени затормаживается на дорогах, проходящих по холмам или расположенным в горах.

Принцип работы гидравлической тормозной системы

Работа гидравлического механизма торможения происходит в таком порядке:

- При нажатии педали происходит передача механического усилия к поршню ГТЦ.

- При движении внутри главного цилиндра поршень создает увеличенное давление ТЖ в шлангах (трубках), перемещаясь внутри которых, жидкость поступает в колесные цилиндры.

- Поршни начинают двигаться, когда жидкость, поступая в цилиндры, оказывает на них давление. В свою очередь они воздействуют на колодки, в результате чего они в зависимости от типа системы сдвигаются, сжимая с двух сторон и блокируя тормозной диск, либо раздвигаются, распирая изнутри барабан.

- Тормозные планки, вступая в плотный контакт с поверхностью диска (барабана), замедляют движение колеса. Таким образом, автомобиль может снизить скорость до нужного предела или полностью остановиться.

1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель; 7 — толкатель; 8 — педаль тормоза; 9 — выключатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний (центральный) трос; 19 — рычаг стояночного тормоза; 20 — сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес

Все это происходит, когда водитель жмет на педаль, сообщая тормозу физическое усилие. Когда нога убирается с педали, происходит выравнивание давления жидкости внутри механизма, после чего поршень ГТЦ возвращается на свое место. Возвратные пружины, воздействуя на колодки, убирают их от поверхности диска (со стенок барабана).

В состав простейшего гидропривода входят:

- Тормозная педаль.

- Главный цилиндр (ГТЦ).

- Колесные цилиндры.

- Шланги и трубки.

- Регулятор давления (РД).

- Вакуумный усилитель (присутствует не во всех системах).

ГТЦ в различных машинах могут слегка отличаться по конструкции, но при этом принцип работы у них всегда одинаков. Бачок для тормозной жидкости соединен с основной магистралью, благодаря чему при работе тормозного механизма постоянно компенсируются:

- Утечка жидкого состава через уплотнения цилиндров.

- Увеличение объема колесных цилиндров при стирании фрикционных накладок на колодках.

- Расширение ТЖ в результате нагревания.

Контуры управления торможением могут быть диагональными или параллельными, они разделены с помощью ГТЦ. Благодаря этой схеме тормозная система не утрачивает работоспособности, даже если один из контуров выходит из строя. Это способствует надежной работе механизма и безопасному управлению транспортным средством.

Регулятор давления

Задача этой детали состоит в том, чтобы во время быстрого торможения уменьшить давление в задних колесных цилиндрах. Дело в том, что когда водитель интенсивно нажимает тормозную педаль, срабатывает сила инерции, за счет которой масса, а значит, и центр тяжести машины уходит вперед, а колеса, расположенные на задней оси, мгновенно разгружаются. Это может стать причиной заноса, и регулятор перераспределяет давление, чтобы задние колеса не потеряли контакт с дорожной поверхностью.

1 — корпус регулятора давления тормозов; 2 — поршень; 3 — защитный колпачок; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 — кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры; Е — дренажное отверстие

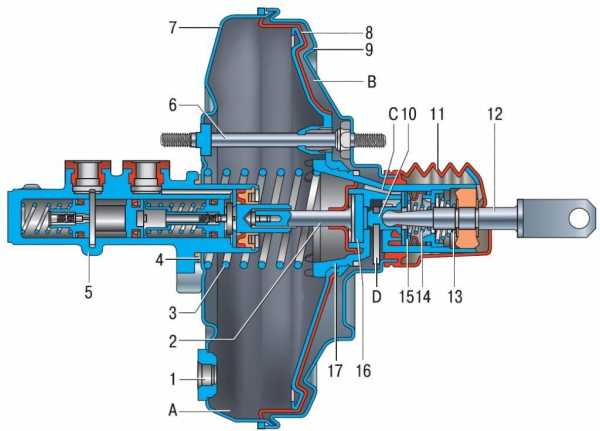

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ)

Этот элемент отвечает за повышение давления рабочей жидкости в механизме торможения. Как правило, он включается в общий модуль с ГТЦ. В состав ВУТ входит круговая камера, которая разделена внутри на 2 части посредством упругой диафрагмы. Одна из частей камеры соединена с впускным коллектором силового агрегата с помощью клапана. Там создается вакуум, в то время как вторая часть сообщается с атмосферой. Надавливание педали способствует повышению давления, которое передает вакуум на поршень ГТЦ. В результате значительно увеличивается сила, с которой планки система торможения прижимаются к поверхности диска (барабана).

Вакуумный усилитель: 1 – фланец крепления наконечника; 2 – шток; 3 – возвратная пружина диафрагмы; 4 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 – главный цилиндр; 6 – шпилька усилителя; 7 – корпус усилителя; 8 – диафрагма; 9 – крышка корпуса усилителя; 10 – поршень; 11 – защитный чехол корпуса клапана; 12 – толкатель; 13 – возвратная пружина толкателя; 14 – пружина клапана; 15 – клапан; 16 – буфер штока; 17 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Разновидности тормозных механизмов

Задача работающего механизма заключается в создании механического момента, который будет препятствовать движению колес. В основе его функции лежит сила трения соприкасающихся поверхностей. Как было сказано выше, существуют следующие виды основных тормозов: барабанные и дисковые.

Барабанные тормоза

Оснащены тормозными колодками, которые имеют полукруглую форму. Наружные стороны этих элементов оборудуются фрикционными накладками. Верхние части деталей под воздействием поршней колесных тормозных цилиндров раздвигаются, в то время как нижние жестко зафиксированы на неподвижной оси. В обычном положении колодки, удерживаемые пружинами, плотно соприкасаются поверхностями. При надавливании педали поршни раздвигают планки, которые распирают изнутри вращающийся барабан. Взаимное трение элементов замедляет крутящееся колесо до нужной скорости или остановки.

Тормозной барабан: 1. Пробка для прокачки тормозной жидкости; 2. Рабочий тормозной цилиндр; 3. Пружина; 4. Основа тормозной колодки барабанного типа; 5. Материал тормозной колодки; 6. Тормозной барабан; 7. Шпилька; 8. Пружина; 9. Пружина

Дисковые тормоза

Дисковые механизмы оборудуются суппортом, который на разных моделях бывает подвижным или неподвижным. Если эта деталь подвижна, она обеспечивает равномерный износ накладок, а также одинаковый промежуток между колодками и поверхностью тормозного диска независимо от того, насколько сработался фрикционный материал. Крепление суппорта производится посредством кронштейна на подвеске. Рабочие цилиндры устанавливаются в имеющиеся на суппорте специальные пазы. Поверхность диска гладкая, для эффективного воздушного охлаждения на ней имеются отверстия. Деталь крепится на колесной ступице.

1 — тормозной диск; 2 —

направляющая колодок;

3 — суппорт;

4 — тормозные колодки;

5 — цилиндр;

6 — поршень;

7 — сигнализатор износа колодок;

8 — уплотнительное кольцо;

9 — защитный чехол направляющего пальца;

10 — направляющий палец;

11 — защитный кожух.

Фрикционные накладки планок в обычном положении посредством пружин прижимаются к суппорту. Поршень цилиндра колеса при надавливании на педаль прижимает колодки к диску, затормаживая его. Современные автомобили оснащаются механическими или электронными датчиками износа. Если фрикционный материал стерт до критического уровня, эти устройства оповещают водителя о неисправности: механический индикатор – свистом и скрипом при торможении, а электронный – загоранием значка на панели приборов.

Преимущества дисковых тормозов

В сравнении с барабанными тормозами дисковые обладают рядом достоинств:

- Поверхность элементов практически не меняется при нагревании благодаря высокой температурной устойчивости. Поэтому, если даже диск имеет достаточно высокую температуру, тормозной момент не ухудшается.

- Отверстия на диске способствуют высокой эффективности воздушного охлаждения.

- При торможении колодки прилегают к диску всей поверхностью накладки, что увеличивает чувствительность системы и уменьшает тормозной путь.

- Дисковый механизм более компактен и имеет меньшую массу.

- Дисковые тормоза быстрее срабатывают при надавливании на педаль, чем барабанные.

- Эффективное гашение инерции передними дисковыми тормозами (до 70%).

Помимо этого, замена колодок тормозных механизмов происходит проще и быстрее, поскольку накладки таких планок не нужно подгонять и обтачивать.

В этом материале мы рассмотрели, как работает тормозная система, разобрались с ее устройством и разновидностями. Подводя итоги, напомним, что за ее исправностью необходимо постоянно и тщательно следить, своевременно заменяя вышедшие из строя детали. Небрежное отношение может привести к серьезнейшим последствиям, поскольку от исправности механизма торможения напрямую зависит безопасность езды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться новостью в соцсетях Метки: тормоза, тормозная система

bodyshop-info.ru

Устройство тормозной системы автомобиля [ для начинающих и чайников ]

Расскажем про устройство тормозной системы автомобиля для начинающих и чайников: из чего состоит и как работает (основы).

Тормозная система авто состоит из:- основная (рабочая) — обеспечивает замедление машины не менее 5,8 м/с2, движущегося со скоростью не более 80 км/ч при усилии на педаль менее 50 кг;

- вспомогательная (аварийная) — обеспечивает замедление не менее 2,75 м/с2;

- стояночная — может быть совмещена с аварийной.

Как работает?

Принцип работы любой тормозной системы прост. Водитель, воздействуя на педаль тормоза передает усилие через ряд устройств на колесные механизмы, которые, в свою очередь, воздействуют на тормозные диски, прижимая к ним колодки и тем самым останавливая их вращение и, соответственно автомобиль в целом. Наиболее часто используется рабочая. Она состоит из ряда устройств, позволяющих водителю снижать скорость вплоть до полной остановки. В неё входят тормозные устройства (дисковые, барабанные), главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил. Плюс магистрали с тормозной жидкостью. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим контурам. Бачок с запасом жидкости может крепиться на ГТЦ или вне его.Вместе с ГТЦ устанавливают вакуумные усилители, которые увеличивают силу, создающую давление в тормозной системе. Т.е. он усиливает силу при нажатии педали тормоза — не нужно давить изо всех сил.

Регулятор уменьшает давление в приводе механизмов задних колес. Его ещё называют «колдун». При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения создают опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», а задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу машины. В зависимости от изменения расстояния между элементами задней подвески и кузовом давление в приводе задних тормозов (по сравнению с передними) ограничивается.

В результате блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже.

Рабочий контур делится на основной и вспомогательный. Если система исправна, то работают оба, но при разгерметизации одного — другой продолжает работать, становясь вспомогательным (аварийным). Распространены три компоновки разделения:

- 2 + 2 подключенных параллельно (передние + задние)

- 2 + 2 подключенных диагонально (правый передний + левый задний и т. д.)

- 4 + 2 тормозных механизма (в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только два передних)

Схема компоновки гидропривода:

1 — главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем; 2 — регулятор давления жидкости в задних механизмах; 3-4 — рабочие контуры.

Таким образом, для любого состояния дороги определяется режим «относительного скольжения», обеспечивающего минимальный тормозной путь, и полная блокировка колес становится невозможной при любом усилии на педаль тормоза.

Тормозные механизмы

Разделяют на дисковые и барабанные.Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые исключают неравномерный износ колодок. Еще одной особенностью механизма с подвижным суппортом является меняющееся расстояние от внешнего габарита до колесного диска в зависимости от состояния колодок.

Положение суппорта: а — с изношенными колодками; б — после установки новых колодок.

Дисковые тормоза эффективнее барабанных и работают в более высоком температурном режиме. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Его увеличенная толщина позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха. При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска. Нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается.Барабанные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод осуществляется через колодочные накладки, массивную металлическую основу и ребра охлаждения тормозного барабана.

Вспомогательная (аварийная) система

Начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень жидкости.

Стояночная система

Имеет механический привод, как правило, на задние колёса. Рычаг стояночного тормоза соединяется тонким тросом с задними механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные или дополнительные (стояночные) колодки.

Вопросы по работе

Каков срок службы тормозных колодок?Для большинства автомобилей пробег колодок до полного износа составляет до 60 000 км при езде в обычном режиме. Срок службы зависит от стиля вождения, а наличие дефектов на поверхности диска может заметно его сократить. Подробнее в статье — как определить износ колодок.

Каковы температуры торможения?

Температуры, возникающие при трении между колодками и дисками, в норме не превышают 370°С даже в условиях интенсивного движения. При спортивной езде — порядка 480-650°С являются обычной, возрастая до 820°С, Примерно до такой температуры нагреваются колодки машины, когда они приобретают красноватый оттенок.

Не стоит приобретать спортивные колодки из-за того, что любите быструю езду. Подавляющее большинство их нуждается в предварительном «разогреве» и не будут эффективно работать при обычных температурах, а это чревато аварийной ситуацией.

Почему педаль тормоза становиться мягкой или жесткой?

Зачастую педаль тормоза кажется в первое время «мягкой» после установки новых колодок. Необходим некоторый промежуток времени для притирки трущихся поверхностей. «Жесткой» педаль становится после некоторого времени.

Есть ли преимущества в перфорированных дисках?

Они имеют некоторые преимущества — разрушают поверхностную пленку, образующуюся при перегревании тормозов, поддерживают чистоту поверхности тормозной колодки, удаляя продукты сгорания, образующиеся на трущихся поверхностях под воздействием высоких температур.

Как развивалась тормозная система?

Даже на дешевых машинах барабанные тормоза исчезают, а система АБС обязательна для всех новых авто. Взамен появляются дисковые тормоза, которые обладают большей эффективностью. Производители устанавливают на передней оси вентилируемые диски, а на задней — дисковые без вентиляции. Это понятно, ведь нагрузка на задние тормоза меньше, чем на передние.

Путь от момента нажатия на педаль тормоза до начала торможения составляет: при скорости 20 км/ч — 4 м, 40 — 8 м, 60 км/ч — 12 м, 80 — 16 м, 100 км/ч — 20 м. Соответственно тормозной путь в этих случаях составляет: 3, 11, 24, 42, 66 м. Дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть не менее: при скорости 40 км/ч — 20 м, 50 — 25 м, 80 км/ч — 80 м. В дождь дистанция должна быть увеличена в полтора раза.

С повышением скорости автомобилей возросла мощность тормозной системы, значит требуется дополнительное охлаждение. Стали применять диски с перфорацией и дополнительными канавками, которые ранее были привилегией спортивных машин. Их устанавливают на мощных авто в базовой комплектации. Из автоспорта перешли керамические тормозные диски. Они обладают большей прочностью и быстрее охлаждаются, по сравнению с чугунными. Возможно, «керамика» в будущем будет ставиться на машины среднего класса.

Главное достоинство керамических дисков — они не перегреваются при интенсивном торможении. По этой причине их применяют в автоспорте и на спортивных машинах в качестве опции.

Новинка тормозной системы — система Brake Assist. Суть в том, что радар, установленный на бампере определяет расстояние до впереди идущего автомобиля. Если это расстояние, по его мнению будет критическим, то система подает сигнал на привод тормозов. Он приближает колодки к диску всего на несколько десятых долей миллиметра. При нажатии на педаль тормоза в этот момент, система Brake Assist позволяет сократить тормозной путь.Последнее веяние — тормоза без механической связи. Они управляются электронными устройствами по проводам, никакой механической связи нет. Некоторые производители применяют электронные тормоза на концепт карах, но в серийное производство не запускают.

На современных авто тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составляет 40-45 метров. На некоторых машинах — до 38 метров. Если посмотрим на 20 лет назад, тогда он составлял 50-60 метров. Прогресс очевиден.

amastercar.ru

Устройство тормозной системы

Назначение тормозной системы

Тормозная система предназначена для снижения скорости движения и полной остановки (экстренной) автомобиля, а также для удержания на месте неподвижно стоящего автомобиля.

Процесс торможения движущегося автомобиля заключается в создании искусственного сопротивления этому движению. Обычно уменьшение скорости автомобиля вплоть до полной его остановки осуществляется путем создания тормозных сил в контакте колес с дорогой, направленных в сторону, противоположную движению. Тормозные силы необходимы и для удерживания автомобиля на месте.

Тормозная сила создается путем торможения колеса специальным, обычно фрикционным, устройством — тормозным механизмом. Наиболее высокая эффективность торможения требуется в экстренных случаях. Именно на это должна быть рассчитана тормозная система, хотя они составляют не более 1—3% от общего числа использования тормозной системы.

Устройство тормозной системы делится на:

Рабочая тормозная система позволяет водителю снижать скорость движения автомобиля и останавливать его при обычном режиме эксплуатации.

Схема рабочей тормозной системы автомобиля:

1 — тормозной диск колеса;

2 — скоба тормозного механизма передних колес;

3 — передний тормозной контур;

4 — главный тормозной цилиндр;

5 — бачок с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости;

6 — вакуумный усилитель;

7 — толкатель;

8 — педаль тормоза;

9 — выключатель света торможения;

10 — тормозные колодки задних колес;

11 — тормозной цилиндр задних колес;

12 — задний контур;

13 — кожух полуоси заднего моста;

14 — нагрузочная пружина;

15 — регулятор давления;

16 — задние тросы;

17 — уравнитель;

18 — передний (центральный) трос;

19 — рычаг стояночного тормоза;

20 — сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;

21 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

22 — тормозная колодка передних колес.

Запасная тормозная система позволяет водителю уменьшать скорость движения автомобиля и останавливать его при неисправности рабочей тормозной системы. С целью упрощения конструкции отдельная (автономная) запасная система практически не применяется. Обычно ее роль выполняют оставшиеся исправные части (контуры привода) рабочей тормозной системы или специальным образом спроектированная стояночная тормозная система. Часто на больших автомобилях для повышения надежности используют одновременно оба указанных технических решения.

Стояночная тормозная система позволяет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии на наклонной поверхности и при отсутствии водителя.

Вспомогательная тормозная система предназначена для длительного поддержания постоянной скорости, в основном на затяжных спусках. Используемые в остальных тормозных системах фрикционные тормозные механизмы при длительной работе перегреваются и резко снижают эффективность торможения. Поэтому на некоторых типах автомобилей (автобусы, грузовые автомобили большой грузоподъемности) для поддержания безопасной скорости на длительных спусках применяют вспомогательные механизмы, так называемые тормоза-замедлители.

Автоматическая тормозная система — оборудование, автоматически затормаживающее прицеп при его случайном отделении от тягача.

Содержание:

1. Привод тормозной системы

1.1 Системы тормозов

1.2 Приводы тормозных механизмов

1.3 Механический привод тормозов

1.4 Гидропривод тормозов

1.5 Пневмопривод тормозов

1.6 Усилители тормозных приводов

1.7 Двухконтурные тормозные приводы

1.8 Многоконтурные тормозные приводы

1.9 Приборы тормозного пневмопривода

1.10 Двухсекционный тормозной кран

1.11 Кнопочный тормозной кран

1.12 Двухпроводный привод

1.13 Защитные устройства пневматических приводов

1.14 Механизмы пневматических тормозных приводов

2. Тормозная система и ее обслуживание

2.1 Как подобрать тормозную жидкость

2.2 Какой ресурс тормозных колодок?

2.3 Как работает АБС

2.4 Устройство антиблокировочной системы

2.5 Стояночная тормозная система

2.6 Как менять тормозные колодки самому

www.autoezda.com

Тормозная система: описание,виды,устройство,фото,видео,принцип работы | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Для эффективного управления движением любого механического средства – регулированием скорости на том или ином участке пути, замедлением её при выполнении маневров, наконец, для остановки в нужном месте – и в том числе экстренной – на всех грузовых и легковых автомобилях должна быть установлена соответствующая классу машины тормозная система. Для удержания машины на месте во время продолжительной стоянки, особенно на склоне, предусмотрен стояночный тормоз.

Для безопасной эксплуатации транспортного средства эта система должна быть надежна, как никакая другая. Не случайно в перечне неисправностей, при которых запрещено использование транспортного средства (приложение к Правилам дорожного движения РФ), неисправности тормозных систем вынесены на первое место.

ВИДЫ И УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

В современных автомобилях используют устройства тормозов двух видов – дисковые и барабанные. Название устройств видов тормозных систем пошло от используемого главного элемента, воспринимающего тормозное усилие, выполненного в виде диска или в виде барабана.

Барабанные тормоза насчитывают более ста лет, в настоящее время считаются устаревшими, обычно применяются в ус

тройстве заднего моста автомобиля. Устройство задних барабанных тормозов достаточно простое и надежное. Ступица колеса жестко соединена с тормозным барабаном, который и воспринимает тормозящее усилие от двух тормозных колодок со специальными накладками. Пара колодок и гидравлический привод, называемый еще колесным цилиндром, смонтированы на тормозном щите, являющимся силовой деталью заднего моста. Устройство барабана таково, что удачно закрывает весь механизм от грязи и пыли, поэтому задний механизм торможения менее восприимчив к воздействию окружающей среды.

тройстве заднего моста автомобиля. Устройство задних барабанных тормозов достаточно простое и надежное. Ступица колеса жестко соединена с тормозным барабаном, который и воспринимает тормозящее усилие от двух тормозных колодок со специальными накладками. Пара колодок и гидравлический привод, называемый еще колесным цилиндром, смонтированы на тормозном щите, являющимся силовой деталью заднего моста. Устройство барабана таково, что удачно закрывает весь механизм от грязи и пыли, поэтому задний механизм торможения менее восприимчив к воздействию окружающей среды.При нажатии педали тормоза давление гидравлической жидкости передается в рабочую полость колесного цилиндра и выталкивает из него два симметричных штока, прижимающих колодки к внутренней поверхности тормозного барабана. В старых моделях барабан изготавливался из специальных сортов чугуна, современные барабаны отливаются из алюминиевых сплавов с чугунными вставками, что значительно улучшает отведение тепла от трущихся поверхностей.

В конструкции барабанного механизма предусмотрено крепление троса стояночного тормоза. При выжимании рычага на определенную величину, легко контролируемую по количеству щелчков храповика фиксатора, трос натягивается и через специальный рычаг механизма тормоза с усилием прижимает колодки заднего тормоза к барабану, тем самым фиксируя колеса машины.

Преимущества устройства барабанных систем:

- общая рабочая поверхность колодок составляет не менее 400 см2для легкового автомобиля класса «В», что в разы больше суммарной поверхности накладок дисковых систем;

- при меньшей эффективности, значительно большее останавливающее действие;

- устройство привода позволяет легко подключить трос ручного стояночного тормоза, тогда как для дисковых систем это сделать значительно сложнее;

- накладки на колодках изнашиваются медленнее.

Важно! Контролировать, насколько выработана и изношена рабочая поверхность барабана, в силу специфики устройства достаточно сложно, поэтому следует с каждой регулировкой системы демонтировать барабан и замерять остаточную толщину стенки.

Усилие торможения может достаточно изменить траекторию движения автомобиля, поэтому в системе управления торможением первым всегда подключается привод задних колес, с небольшим опозданием подключается привод колодок передних колес. Благодаря такой последовательности обеспечивается стабильность курса движения машины без бокового заноса или разворота.

Принцип работы тормозной системы

Принцип работы тормозной системы рассмотрен на примере гидравлической рабочей системы.

При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. Поршень главного тормозного цилиндра нагнетает жидкость через трубопроводы к колесным цилиндрам. При этом увеличивается давление жидкости в тормозном приводе. Поршни колесных цилиндров перемещают тормозные колодки к дискам (барабанам).

При дальнейшем нажатии на педаль увеличивается давление жидкости и происходит срабатывание тормозных механизмов, которое приводит к замедлению вращения колес и поялению тормозных сил в точке контакта шин с дорогой. Чем больше приложена сила к тормозной педали, тем быстрее и эффективнее осуществляется торможение колес. Давление жидкости при торможении может достигать 10-15 МПа.

При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздействием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение перемещается поршень главного тормозного цилиндра. Пружинные элементы отводят колодки от дисков (барабанов). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам вытесняется в главный тормозной цилиндр. Давление в системе падает.

Эффективность тормозной системы значительно повышается за счет применения систем активной безопасности автомобиля.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Механизмы тормозов используются для создания противодействующего вращению колёс механического момента. В основном на всех авто применяются фрикционные механизмы, работающие на трении соприкасающихся материалов. Они устанавливаются на колесе и делятся по конструкции на дисковые и барабанные типы.

1 — колесная шпилька дисковые тормоза

2 — направляющий палец

3 — смотровое отверстие

4 — суппорт

5 — клапан

6 — рабочий цилиндр

7 — тормозной шланг

8 — тормозная колодка

9 — вентиляционное отверстие

10 — тормозной диск

11 — ступица колеса

12- грязезащитный колпачок

Дисковые механизмы могут быть с подвижным или статичным суппортом. Подвижный суппорт способствует равномерному износу трущихся накладок и, кроме того, обеспечивает постоянный зазор до поверхности диска вне зависимости от выработки накладок. Он крепится на подвеске с помощью кронштейна и имеет пазы для установки рабочих цилиндров. Диск, соединённый со ступицей колеса, имеет гладкую поверхность и отверстия для быстрого воздушного охлаждения.

Колодки с тормозящими накладками в нормальном положении прижаты к суппорту возвратными пружинами. Под давлением штока поршня исполнительных цилиндров колодки отжимаются к поверхности диска, происходит его торможение. Для индикации выработки накладок в колодках имеется датчик износа, который сигнализирует на приборную доску о критической выработке фрикционного поверхностного слоя колодок.

Барабанные механизмы имеют полукруглые колодки в виде полумесяца с фрикционными накладками с наружной стороны, нижние концы которых закреплены на неподвижной оси, а верхние концы могут раздвигаться под давлением поршней исполнительных цилиндров тормозов. Прижатые в нормальном положении друг к другу стяжными пружинами полукруглые колодки под давлением поршней раздвигаются и распирают внутреннюю поверхность вращающегося барабана. Трение поверхностей колодок и барабана приводит к торможению колеса. Для компенсации выработки трущейся поверхности имеется механизм самоподвода колодок к барабану.

По отношению к тормозам барабанного типа дисковые механизмы имеют следующие преимущества:

- температурные изменения материала не влияют на состояние поверхности, и тормозной момент не зависит от нагрева диска;

- эффективное воздушное охлаждение за счёт использования отверстий на диске и высокая температурная стойкость материала;

- меньший тормозной путь за счёт активного действия всей поверхности колодок;

- меньше вес и габариты;

- высокая чувствительность системы торможения;

- оперативность срабатывания;

- лёгкость замены колодок, не требуется обточка и подгонка накладок при замене колодок;

- до 70% инерции движения автомобиля могут гаситься на передних тормозных дисках.

О тормозных приводах

В автомобильных тормозных системах нашли применение вот эти типы тормозных приводов:

- гидравлический;

- пневматический;

- комбинированный.

- механический;

Гидравлический привод получил самое широкое распространение в рабочей тормозной системе автомобиля. В него входят:

- главный тормозной цилиндр;

- тормозная педаль;

- колесные цилиндры;

- усилитель тормозов

- шланги и трубопроводы (рабочие контура).

При усилии на тормозную педаль водителем, та передает усилие от ноги на главный тормозной цилиндр. Усилитель тормозов дополнительно создает усилие, облегчая тем самым жизнь водителя. Широкое применение на машинах приобрел вакуумный усилитель тормозов.

Главный тормозной цилиндр нагнетает тормозную жидкость к тормозным цилиндрам. Обычно над главным цилиндром стоит расширительный бачок, в нем содержится тормозная жидкость.

Колесный цилиндр прижимает тормозные колодки к тормозному барабану или диску.

Рабочий контур сейчас представляет из себя основной и вспомогательный. Например, вся система исправна, то значит работают оба, но при неисправности одного из них — другой будет работать.

Широко распространены три основные компоновки разделения рабочих контуров:

- 2 + 2 подключенных параллельно — задние + передние;

- 2 + 2 подключенных диагонально — правый передний + левый задний и так далее;

- 4 + 2 в один контур подключены два передних, а в другой тормозные механизмы всех колес.

Прогресс не стоит на месте и сейчас в состав гидравлического тормозного привода добавляются разные электронные компоненты:

- усилитель экстренного торможения

- антиблокировочная система тормозов;

- антипробуксовочная система;

- система распределения тормозных усилий;

- электронная блокировка дифференциала.

Пневматический привод применяется в тормозной системе большегрузных автомобилей.

Комбинированный тормозной привод — это комбинация разных типов привода.

Механический привод применяется в стояночной тормозной системе. Он включает в себя систему тяг и тросов, с помощью которых объединяет систему в одно целое, обычно на задние колеса имеет привод. Рычаг тормоза соединен при помощи тонкого троса с тормозными механизмами, где есть устройство, которое приводит в действие основные или стояночные колодки.

Есть автомобили, где стояночная система работает от ножной педали. Сейчас всё чаще стали применять в стояночной системе электропривод, который получил название — электромеханический стояночный тормоз.

Итак, как работает гидравлическая тормозная система

Осталось рассмотреть работу тормозной системы, что мы сделаем на примере гидравлической системы.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то передается нагрузка к усилителю и тот создает усилие на главном тормозном цилиндре. А в свою очередь поршень главного тормозного цилиндра через трубопроводы нагнетает жидкость к колесным цилиндрам. Поршни колесных цилиндров от давления жидкости передвигают тормозные колодки к дискам или барабанам и происходит торможение автомобиля.

Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, то педаль от действия возвратной пружины возвращается в начальное положение. Также, в свое положение возвращается и поршень главного тормозного цилиндра, а пружины отводят колодки от барабанов или дисков. Тормозная жидкость возвращается обратно в главный тормозной цилиндр и падает давление в системе.

УХОД ЗА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ АВТОМОБИЛЯ

Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.

Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.

Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный.

Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.

Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок

Выхлопная система: описание,фото,назначение,тюнинг

Тормозные колодки описание виды фото видео параметры категории

Редуктор и все, что нужно о нем знать — описание,виды,фото,видео

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

seite1.ru

Тормозная система

Работа тормозной системы непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому обслуживание тормозной системы автомобиля залог правильной эксплуатации транспортного средства.

Ремонт систем и узлов автомобиля всегда сопровождается планированием ремонта, который зависит от различных факторов. Тем более если вы хотите, чтобы ваш ремонт был экономически целесообразен, нужно понимать, что разборка стоит денег, поэтому важно заменить все узлы и детали системы, ресурс которых на подходе. В данный момент мы рассматриваем тормозную систему, поэтому при замене тормозных колодок мы обращаем внимание на тормозные диски.

Сроки замены тормозных дисков или протачивание тормозных дисков

Обычно, износ тормозных дисков сопоставим по времени с износом двух пар колодок, это если говорить образно, учитывая, что эксплуатация автомобиля имела постоянный характер. Если характер движения меняется, в процессе эксплуатации появляются элементы интенсивной езды, может наступить преждевременный износ дисков.